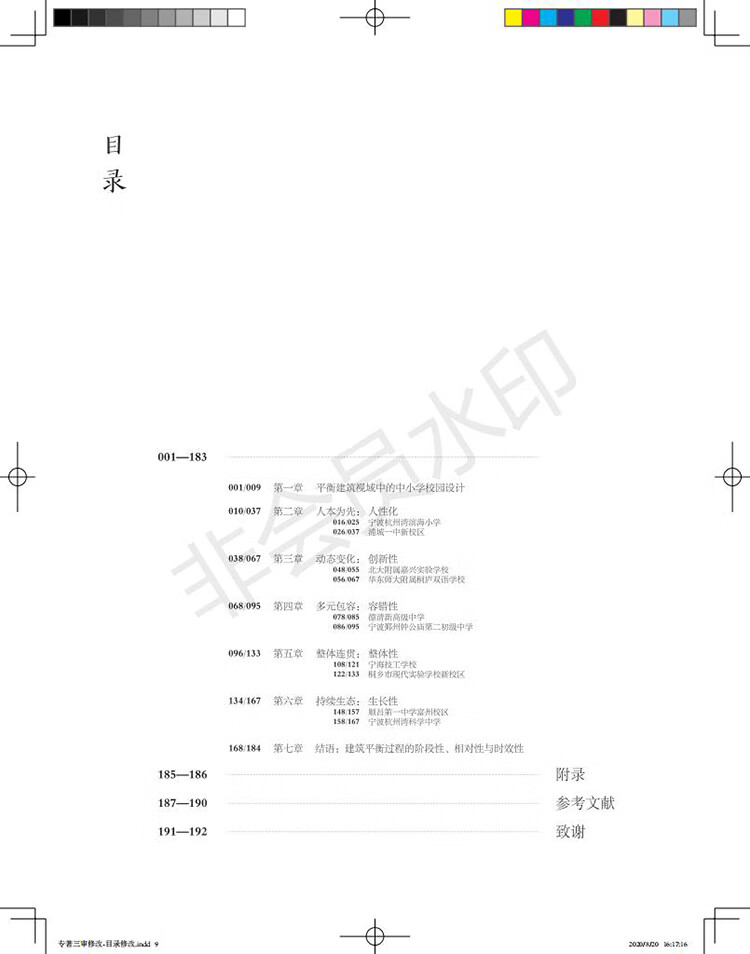

本书立足浙江大学建筑设计研究院多年来一直坚持的“平衡建筑”理论,通过新视域重新审视当下的中小学校园设计。回顾近年十个不同类型的中小学校园设计策划及实践,结合“平衡建筑”理论的五大价值特质,进行经验总结和反思。本书理论结合实际,体现一个从策划图纸到投入使用,从虚拟到现实,校园如何接受人文及自然环境,投资及建造等诸多的制约,并不断修正自我,最终寻找合适平衡点的过程。从而构筑一处有温度感、让过往及未来所有师生都觉得生命有价值的校园,并成为学生成长过程中*大、最为直观的教具。

关于“中小学校园策划”

我们思考当代学校如何成为不同阶段的学生身心成长的场所,思考当代空间如何能打破千篇一律的规训形式,释放出学习体验的无限可能性。

建筑需要具体的使用价值,它与社会密切相关,影响着人类的生活与发展。同时,作为七大艺术之一的建筑,也不应该只是属于少数人,它是物质与文明的载体,与人们的社会生活亦息息相关,可以被感知且让人有所体会。

就中小学校园本身而言,除了提供可活动的室内外空间,其本质是一个可体现社会发展文明程度的大教具。优良的校园环境会潜移默化地影响着生活于其中的每一位师生,并为学生成长为一个完整的社会属性的公民提供最为合适的场所。如果说校园是一本立体且带有时间属性的书,那字里行间应该就是建筑师所塑造的校园内各种可感知并能激发师生情感的空间。

校园之于校友,更多是可找寻内化的曾经场景及记忆,是个人情感世界不可分割的一部分。因此,优秀的校园建筑应该是恬淡隽永且历久弥新的,应该注重对师生的关怀,并且是可以建构学生人生信念的。希望可以通过校园某一处实物的触动,打通时代阻隔,唤醒一段段已封存的记忆。

关于“走向平衡”

“世界万物均由矛盾构成。事物发展的全过程也是诸多矛盾要素的平衡与再平衡。建筑设计及营造的全过程同样也充满着矛盾要素的博弈或平衡。平衡建筑的理论就是建立在唯物辩证法与阳明心学哲学体系上寻求人与社会、建筑与自然的可持续发展的逻辑关系,探索建筑设计全过程中关于情与理、技与艺、形与质内在关联中知行合一的状态。由此,平衡建筑理论其实是在探讨建筑设计哲学中的世界观、价值观与方法论,并以此期待走向更平衡的建筑学。 ”

——董丹申

“ 平衡建筑 ” 不是一种设计风格,亦非某种标签,其思想基础源于 “ 知行合一 ” 的传统哲学思辩与唯物辩证法,在具体的建筑创作中践行平衡的建筑之道。建筑师则是 “ 知行合一 ” 的践行者,不断追寻着情与理、技与艺、形与质之间的微妙平衡,努力通过平衡建筑观来实现高完成度的原创精品。

项目实践均依托于浙江大学建筑设计研究院(UAD)平衡建筑的大平台,秉承平衡建筑的价值原则,始终将传承与突破作为设计中的核心课题:尊重教育之规律、淡化空间之界限、冲破定式之束缚,让校园真正成为匹配现代教育的最佳场所。这些实践试图从物理空间上提供给学生更多的探索可能性,让建筑与空间触及情感,并希望能引发师生的审美共鸣,成为师生精神境界升华的基础。

温馨提示:请使用泸西县图书馆的读者帐号和密码进行登录