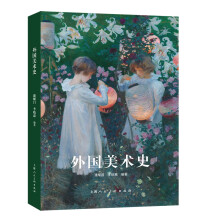

《西方美术史话:40周纪念版》:

另一次是在1940年的一天,法国南部蒙蒂尼亚附近的几个孩子,钻进一个曲折而又狭窄的山洞寻找他们心爱的一只陷进洞中的小狗,结果发现山洞隧道通向一个岩石的大厅。在长达180米的大厅和隧道的洞壁、洞顶上,也是画满了红色、黑色、黄色、白色的鹿、牛和奔跑着的野马。——隐藏了一两万年的《拉斯科洞窟壁画》,就这样和现代人重逢了。

人类社会越是向前发展,对于自己的过去就认识得越深远,越清楚。现代自然科学和社会科学的进步,使许多朦胧混沌的远古历史逐渐得到明确的辨识和判断。人为什么要从事艺术活动?是天意?是神授?是精力过剩的发泄,还是无目的的游戏?两千多年来史学家和美学家们争论不休。但许多原始人的遗物,尤其是这些大型洞窟壁画的发现,却逐步比较正确地解答了这些争论不清的难题。

阿尔太米拉和拉斯科洞窟中的人类童年时代的艺术作品,万年以后首先被几个儿童发现。这种偶然的巧合,可以说也有其并非完全偶然的原因。这些洞窟深入山岩,都很黑暗(后来人们发现,洞中还遗有当年作画用的以苔藓植物做灯芯的油脂灯盏),如果不是孩子们敏锐的眼睛,上了年纪的人也许是难以看到的。而像拉斯科洞窟的人口十分狭小,隧道极为曲折,假若不是好耍的孩子,成人们是不愿意从那里钻进钻出的。那么,古代的画家们何以不找一些宽敞、易于“展览”的场所表现他们的“天才”呢?

学者们认为,最合理的解释是:这些画不仅仅出于无目的的“游戏”,或是仅供“娱乐”的一种发泄,而同时还具有更为严肃的目的:它们是一种“魔法”,一种祈求狩猎丰收的“仪式”。拉斯科洞中没有生活上或生产用的遗物,说明这里只是举行仪式的“殿堂”。也许,古代的画手们,是特意寻找像腹腔一样曲折深藏的拉斯科一类的洞窟来作画;他们相信画在洞中的野牛,将如经过胎育的动物一样,有一天会变为活的猎获品。他们也相信,画一只身上被插中六七条标枪的野兽,或画一只被射倒的野牛,下一次行猎的时候就会取得成功。

这些洞窟中的形象,有许多是重叠着的,就是说,在一年一度(也许是几度)举行的仪式中,他们在原来画过的地方又画上若干新的动物。看来,这些美丽的图画,在原始人的心目中,作为祈求丰收的对象,比起作为纯粹欣赏的对象来,更加重要。

艺术,从它一开始诞生的时候,就和人的社会生活、人的幸福和利益联系着。原始人最感兴趣的形象,常是和他们的生存关系最密切的那些形象。在法国的一个石洞里发现的一块鹿骨头上,画着几只鹿在渡河,游鱼在鹿腹下游动。为什么要画渡河的鹿呢?显然,在陆地上奔跑如飞的鹿群难以追猎,而过河的时候却是捕获它们最好的机会。那时,欧洲不少地方仍处于冰河时代末期,在严寒的冬日里,没有足够的肉食,人们是难于过活的。而守在河边猎鹿,则是丰收的好办法,所以很值得“入画”。

绘画与祈求丰收的“魔法”有关,与生产有关;但毕竟绘画不是实际的生产,和真正的打猎活动比起来,它不过是一种对于狩猎生活的想象,一种对生活印象的愉快的表现,一种美感的抒发。因此,不管当时的人们多么重视这些图画的“魔法作用”,但在许多精彩的作品上,却显示出画手们绝不是只把他的“创作”局限在一种魔法的“符号”中,从他们投掷过标枪的粗壮的手底下,产生出来的是洋溢着生命力的美的艺术形象。

阿尔太米拉洞里画着的一只受伤的野牛,由于伤势沉重,四足卧地,无法再站起来。可是,它在挣扎中显出的力量仍然布满全身。它低下头,怒视前方,似乎用双角抵御着继续刺来的标枪。即使现代的文明人,若不经一定的绘画训练,恐怕也难以画得那么准确生动。至于牛所特有的野性和威力,一般的现代人就更难于体会得那么深刻和敏锐了。拉斯科洞中的动物画得虽然没有这么细致,但尺幅巨大,线条粗健,轮廓准确,飞动奔走的神态尤为鲜明有力。对原始人来说,野牛、野猪、野鹿等,既是他们狩猎中战斗的敌手,又是他们赖以生存的食物,他们经常要全神贯注地去警戒它或是赞赏它,既想征服它又希望自己和它一样地勇猛有力。他们甚至把牛(或其他动物)的角和皮装饰在自己身上,用舞蹈模仿它们的动作,以表现他们在与大自然的交往中萌发出来的希望和欢乐。

“魔法仪式”固然是一种迷信的幻想(后来发展成为宗教),可是在原始人的幼稚的幻想里包含有这样一种意思,即:“模仿自然可能使人类有力量控制它。”于是这种想法中就有了几分积极因素:一方面,促使人类日后去寻求正确的科学途径,以征服自然;另一方面,则推动了艺术的活动,使人们有更多的机会从审美的角度去认识自然。

热爱生活,敏锐地观察生活(首先是和人们的生存和发展相关的那些对象),然后用高度的兴趣和热情去反映和表现它,从而获得一种创造的愉快,于是产生了人类最早时期的这些动人的艺术品。像阿尔太米拉或拉斯科洞窟中的壁画,尤能表现出一种真实地描绘对象的现实主义精神。

从这些壁画制作的技巧上也可以看出,画手们对于工具材料的运用和审美的感觉,同样都有了高度的发展。有些画是用木炭、红土画上去的,有的则是在脂肪里混合了有颜色的泥土或石粉,用空心的兽骨吹喷到墙上去的——就好像现代壁画家用“喷枪”喷洒“丙烯”颜料一样。

人类识别材料的能力和审美的意识,都是从劳动中培养起来的。当他们为了敲开核桃或兽类的头骨而寻找适用的石块时,当他们为了剥下兽皮或挖掘根茎而选择适用的石片时,对于物体造型的认识就逐步丰富起来,一块端正的石头,两边“对称”,重心集中,敲打则有力。一块楔形的石片,从薄到厚,那么劈割物体就易于推进而省力。再进一步,把巨石垒成建筑物,把石块加工为斧头,或是把兽骨加工为短刀、箭头的时候,人们不仅更为广泛地体会到垂直、水平、弧形、三角以及均衡、比例等种种形式的特性,而且在雕凿石头时掌握了体积的各种样式,在磨擦刮削时熟练了画线的技能。特别有意义的是在劳动中体会到节奏、韵律的重要性,这种感受,在长远的历史过程中深深印在人类的审美意识里,成为产生艺术和谐感的重要因素。

随着生产的变化,新石器时期到来了。人们从狩猎捕鱼转向畜牧和农耕。陶器是完全由人类自己制造出来的一个新的形体。它们的造型采自自然界的果类和人的身体的变形。在没有发明轮盘旋转之前,手捏的陶器已经异常端正优美。有的趁着泥湿之时,用手画上涡旋形或曲折形的花纹;有的是绳纹,大概是在焙烧之前绑上绳子,以防破裂,而留下了花纹。彩画陶器在欧洲中部很少,只在东南欧-一罗马尼亚、匈牙利一带发现过。西亚地区公元前三千多年以前的彩陶上,画有羊、狗和禽鸟的图案,可见家畜当时已经成为人类生活中的重要事物。有的彩陶上的花纹,是把云彩、流水、草蔓加以变形,或纯用几何花纹的图案。这都说明,人们对于形式的认识更丰富,美的领域更扩大了。而在器皿、工具、武器上的精心装饰,也表明了人类对于美在生活中的作用,有了更广阔的需求。和中国新石器时期的彩陶相比,中国的造型似乎变化更丰富,线条更为潇洒,但两者的相似之处还是不少。

……

展开