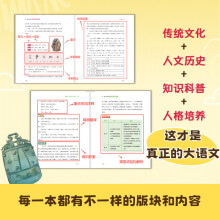

l 名家精选百年经典。著名作家、汉语言学家谢冕先生担任主编;著名评论家解玺璋担任副主编。

l 名师精讲走近大师,拓展知识深化理解。

l 导读”环节,深度解析文学大家写作风格,赏析文学价值。

l “读与思”环节,引导孩子及时反馈阅读体验,延伸思维,提高阅读写作能力。

l “生平简介”和“年表”,全方位深入了解文学大家,拓展知识。

l 从汪曾祺先生的经典作品中精选出适合目标读者年龄段孩子的作品30篇。

l 导读环节,深度解析文学大家写作风格,赏析文学价值。

l “读与思”环节,引导孩子及时反馈阅读体验,延伸思维,提高阅读写作能力。

l 生平简介和年表,全方位深入了解文学大家,拓展知识。

l 30幅紧扣内容、充满童趣的插图,更直观地让了解阅读内容,增进阅读兴趣。

谈谈风俗画(节选)

导读提示

从风俗画里,我们看到的是一位作家内心深沉的民族情感。以此触发的对风俗的思考,让我们进一步感受“民族的才是世界的”深刻奥义。

这篇散文借谈风俗画,表达了作者对“维系民族感情”风俗的喜爱。这种喜爱,映射出一种积极乐观的生活态度。

我是很爱看风俗画的。十七世纪荷兰学派的画,日本的浮世绘,我都爱看。中国的风俗画的传统很久远了。汉代的很多画像石刻、画像砖都画(刻)了迎宾、饮宴、耍杂技——倒立、弄丸、弄飞刀……有名的说书俑,滑稽中带点愚蠢,憨态可掬,看了使人不忘。晋唐的画以宗教画、宫廷画为大宗。但这当中也不是没有风俗画,敦煌壁画中的杰作《张义潮出巡图》就是。墓葬中的笔致粗率天真的壁画,也多涉及当时的风俗。宋代风俗画似乎特别地流行,《清明上河图》是一个突出的例子。我看这幅画,能够一看看半天。我很想在清明那天到汴河上去玩玩,那一定是非常好玩的。南宋的画家也多画风俗。我从马远的《踏歌图》知道“踏歌”是怎么回事,从而增加了对“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”的理解。这种“踏歌”的遗风,似乎现在朝鲜还有。我也很爱李嵩、苏汉臣的《货郎图》,它让我知道南宋的货郎担上有那么多卖给小孩子们的玩意,真是琳琅满目,都蛮有意思。元明的风俗画我所知甚少。清朝罗两峰的《鬼趣图》可以算是风俗画。幸好这时兴起了年画。杨柳青、桃花坞的年画大部分都是风俗画,连不画人物只画动物的也都是,如《老鼠嫁女》。我很喜欢这张画,如鲁迅先生所说,所有俨然穿着人的衣冠的鼠类,都尖头尖脑的非常有趣。陈师曾等人都画过北京市井的生活。风俗画的雕塑大师是泥人张。他的《钟馗嫁妹》《大出丧》,是近代风俗画的不朽的名作。

我也爱看讲风俗的书。从《荆楚岁时记》到清朝人写的《一岁货声》之类的书都爱翻翻。还是上初中的时候,一年暑假,我在祖父的尘封的书架上发现了一套巾箱本木活字聚珍版的丛书,里面有一册《岭表录异》,我就很感兴趣地看起来,后来又看了《岭外代答》,从此就对讲地理的书、游记产生了一种嗜好。不过我最有兴趣的是讲风俗民情的部分,其次是物产,尤其是吃食。对山川疆域,我看不进去,也记不住。宋元人笔记中有许多是记风俗的,《梦溪笔谈》《容斋随笔》里有不少条记各地民俗,都写得很有趣。明末的张岱擅长记述风物节令,如记西湖七月半、泰山进香,以及为祈雨而赛水浒人物,都极生动。虽然难免有鲁迅先生所说的夸张之处,但是绘形绘声,详细而不琐碎,实在很叫人向往。我也很爱读各地的竹枝词,尤其爱读作者自己在题目下面或句间所加的注解。这些注解常比本文更有情致。我放在手边经常看看的一本书是古典文学出版社出的《东京梦华录》(外四种——《都城纪胜》《西湖老人繁胜录》《梦粱录》《武林旧事》)。这样把记两宋风俗的书汇为一册,于翻检上极便,是值得感谢的,只是断句断错的地方太多。这也难怪,有一位历史学家就说过《东京梦华录》是一本难读的书。因为对当时的情形和语言不明白,所以不好断句。

我对风俗有兴趣,是因为我觉得它很美。我曾经在一篇文章里说过:“我以为风俗是一个民族集体创作的生活的抒情诗。”(《〈大淖记事〉是怎样写出来的》)这是一句随便说说的话,没有任何学术意义,但也不是一点道理没有。我以为,风俗,不论是自然形成的,还是包含一定的人为的成分(如自上而下的推行),都反映了一个民族对生活的挚爱,对“活着”所感到的欢悦。他们把生活中的诗情用一定的外部的形式固定下来,并且相互交流,融为一体。风俗中保留一个民族的常绿的童心,并对这种童心加以圣化。风俗使一个民族永不衰老。风俗是民族感情的重要的组成部分。斯大林把民族感情列为民族的要素之一。民族感情是抽象的,看不见摸不着,但它确实存在着。民族感情常常体现在风俗中。风俗,是具体的。一种风俗对维系民族感情的作用是不可估量的,如那达慕、刁羊、麦西来甫、三月街……

读与思

风俗,承载着一个民族的文化,也表达了人们对于美好生活的思考与向往。本文以“风俗画”为切入口,体现出作者关注社会、关注历史的博大胸怀,以及探寻生活之美的人生追求。在不同的眼睛里,有着不同的风俗,你怎样看待汪曾祺笔下的风俗画呢?

谈读杂书

导读提示

我们常常认为,读书要系统;探究系统的知识,才能凸显出读书的意义。其实不尽然,读杂书也可以汲取许多有用的知识。

在汪曾祺笔下,读杂书有多重意义。挖掘出读杂书的意义,也是读书最本真的意义之一。

我读书很杂,毫无系统,也没有目的。随手抓起一本书来就看,觉得没意思,就丢开。我看杂书所用的时间比看文学作品和评论的要多得多。常看的是有关节令风物民俗的,如《荆楚岁时记》《东京梦华录》。其次是方志、游记,如《岭表录异》《岭外代答》。讲草木虫鱼的书我也爱看,如法布尔的《昆虫记》,吴其浚的《植物名实图考》《花镜》。讲正经学问的书,只要写得通达而不迂腐的也很好看,如《癸巳类稿》。《十驾斋养新录》差一点,其中一部分也挺好玩。我也爱读书论、画论。有些书无法归类,如《宋提刑洗冤录》,这是讲验尸的。有些书本身内容就很庞杂,如《梦溪笔谈》《容斋随笔》之类的书,只好笼统地称之为笔记了。

读杂书至少有以下几种好处:第一,这是很好的休息。泡一杯茶懒懒地靠在沙发里,看杂书一册,这比打扑克要舒服得多。第二,可以增长知识,认识世界。我从法布尔的书里知道知了原来是个聋子,从吴其浚的书里知道古诗里的葵就是湖南、四川人现在还吃的冬苋菜,实在非常高兴。第三,可以学习语言。杂书的文字都写得比较随便,比较自然,不是正襟危坐,刻意为文,但自有情致,而且接近口语。一个现代作家从古人学语言,与其苦读《昭明文选》、“唐宋八家”,不如多看杂书,这样较易融入自己的笔下。这是我的一点经验之谈,青年作家不妨试试。第四,从杂书里可以悟出一些写小说、写散文的道理,尤其是书论和画论。包世臣《艺舟双楫》云:“吴兴书笔,专用平顺,一点一画,一字一行,排次顶接而成。古帖字体,大小颇有相径庭者,如老翁携幼孙行,长短参差,而情意真挚,痛痒相关。吴兴书,则如市人入隘巷,鱼贯徐行,而争先竞后之色,人人见面,安能使上下左右空白有字哉。”他讲的是写字,写小说、散文不也正当如此吗?小说、散文的各部分,应该“情意真挚,痛痒相关”,这样才能做到“形散而神不散”。

读杂书的收获很多,我就以自己的感想谈这么一点。

读与思

知识的海洋无边无际,广泛涉猎不失为获取知识的好方法。有些时候,一个冷门的知识仿佛为你打开了一个新世界的大门,让你收获意外的惊喜。或许这就是杂书的魅力。正确认识杂书之用,并且努力读好杂书,学以致用,是读书的高境界。你曾或者你将怎样利用手头的杂书呢?可以参考汪曾祺的“良方”噢!

旧书摊

导读提示

逛旧书摊,就像是在海滩上散步,海水退潮时总能捡到一些精美的贝壳。汪曾祺喜欢在旧书摊里拾遗,并为能淘到宝贝而欣喜不已。旧书摊的旧书里总有一些熠熠闪光的知识宝藏等着有心人去发掘。

你想不想也像汪曾祺先生一样成为一个有趣的探宝人呢?那就让我们跟随先生一起去旧书摊逛逛吧!

昆明的旧书店集中在文明街,街北头路西有几家旧书店。我们和这几家旧书店的关系不是去买书,倒是常去卖书。这几家旧书店的老板和伙计对于书都不大内行,只要是稍微整齐一点的书,古今中外,文法理工,都要,而且收购的价钱不低。尤其是工具书,拿去,当时就付钱。我在西南联大时,时常断顿,有时日高不起,拥被坠卧。朱德熙看我快到11点钟还不露面,便知道我午饭还没有着落,于是挟了一本英文字典,走进来,推推我:“起来起来,去吃饭!”到了文明街,出脱了字典,两个人便可以吃一顿破酥包子或两碗焖鸡米钱,还可以喝二两酒。

工具书里最走俏的是《辞源》。有一个同学发现一家书店的《辞源》的收售价比原价要高出不少,而拐角的商务印书馆的书架就有几十本崭新的《辞源》,于是以原价买到,转身即以高价卖给旧书店。他这种搬运工作干了好几次。

我应当在昆明旧书店买过几本书,是些什么书,记不得了。

在上海,我短不了逛逛旧书店。有时是陪黄裳去,有时我自己去,也买过几本书。印象真凿的是买过一本英文的《威尼斯商人》。其时大概是想好好学学英文,但这本《威尼斯商人》始终没有读完。

我倒是在地摊上买到过几本好书。我在福煦路一个中学教书。有一个工友,姑且叫他老许吧,他管打扫办公室和教室外面的地面,打开水,还包几个无家的单身教员的伙食。伙食极简便,经常提供的是红烧小黄鱼和炒鸡毛菜。他在校门外还摆了一个书摊。他这书摊是名副其实的“地摊”,连一块板子或油布也没有,书直接平摊在人行道的水泥地上。老许坐于校门内侧,手里做着事,择菜和清除洋铁壶的水碱,一面拿眼睛向地摊上瞟着。我进进出出,总要蹲下来看看他的书。我曾经买过他一些书——那是和烂纸的价钱差不多的,其中值得纪念的有两本。一本是张岱的《陶庵梦忆》,这本书现在大概还在我家不知哪个角落里。一本对我来说,是很名贵的:万有文库汤显祖评本《董解元西厢记》。我对董西厢一直有偏爱,以为非王西厢所可比。汤显祖的批语包括眉批和每一出的总批,都极精彩。这本书字大,纸厚,汤评是照手书刻印的。汤显祖字似欧阳率更《张翰贴》,秀逸处似陈老莲,极可爱。我未见过临川书真迹,得见此影印刻本,而不禁神往不置。“万有文库”算是什么稀罕版本呢?但在我这个向不藏书的人,是视同珍宝的。这书跟随我多年,约10年前为人借去不还,弄得我想引用汤评时,只能于记忆中得其仿佛,不胜怅怅!

读与思

爱书的人都难免和旧书打交道,但能从旧书摊中发现精品,那真是意外之喜。汪曾祺先生的经历告诉我们,旧书摊可能就是一个神秘的宝藏,等着你去探宝。读过这篇散文后,不妨抽空去逛一逛旧书摊,看看能收获什么——是书籍本身,还是淘书过程?抑或兼而有之?

我的家乡

导读提示

作者以“水”为线索,描写了大运河畔家乡的景致,让家乡的画面像放电影一样呈现在读者面前。

全文看似寻常单调,实则丰富多彩,充分展现了作者对家乡的了解和喜爱之情。这份感情,唯有铭记,才足够踏实。

法国人安妮·居里安女士听说我要到波士顿,特意退了机票,推迟了行期,希望和我见一面。她翻译过我的几篇小说。我们谈了约一个小时,她问了我一些问题。其中一个是,为什么我的小说里总有水?即使没有写到水,也有水的感觉。这个问题我以前没有意识到过。是这样。这是很自然的。我的家乡是一个水乡,我是在水边长大的,耳目之所接,无非是水。水影响了我的性格,也影响了我的作品的风格。

我的家乡高邮在京杭大运河的下面。我小时候常常到运河堤上去玩(我的家乡把运河堤叫作“上河堆”或“上河埫”。“埫”字一般字典上没有,可能是家乡人造出来的字,音淌。“堆”当是“堤”的声转)。我读的小学的西面是一片菜园,穿过菜园就是河堤。我的大姑妈(我们那里对姑妈有个很奇怪的叫法,叫“摆摆”,别处我从未听过有此叫法)的家,出门西望,就看见爬上河堤的石级。这段河堤有石级,是因为地名“御码头”,康熙或乾隆曾在此泊舟登岸(据说御码头夏天没有蚊子)。运河是一条“悬河”,河底比东堤下的地面高,据说河堤和墙垛子一般高,站在河堤上,可以俯瞰堤下街道房屋。我们几个同学,可以指认哪一处的屋顶是谁家的。城外的孩子放风筝,风筝在我们脚下飘。城里人家养鸽子,鸽子飞起来,我们看到的是鸽子的背。几只野鸭子贴水飞向东,过了河堤,下面的人看见野鸭子飞得高高的。

我们看船。运河里有大船。上水的大船多撑篙。弄船的脱光了上身,使劲把篙子梢头顶上肩窝处,在船侧窄窄的舷板上,从船头一步一步走到船尾。然后拖着篙子走回船头,歘的一声把篙子投进水里,扎到河底,又顶着篙子,一步一步向船尾,如是往复不停。大船上用的船篙甚长且极粗,篙头如饭碗大,有锋利的铁尖。使篙的通常是两个人,船左右舷各一人,有时只一个人,在一边。这条船的水程,实际上是他们用脚一步一步走出来的。这种船多是重载,船帮吃水甚低,几乎要漫到船上来。这些撑篙男人都极精壮,浑身作古铜色。他们是不说话的,大都眉棱很高,眉毛很重。因为长年注视着流动的水,故目光清明坚定。这些大船常有一个舵楼,住着船老板的家眷。船老板娘子大都很年轻,一边扳舵,一边敞开怀奶孩子,态度悠然。舵楼大都伸出一支竹竿,晾晒着衣裤,风吹着啪啪作响。

看打鱼。在运河里打鱼的多用鱼鹰。一般都是两条船,一船八只鱼鹰。有时也会有三条、四条,排成阵势。鱼鹰栖在木架上,精神抖擞,如同临战状态。打鱼人把篙子一挥,这些鱼鹰就噼噼啪啪,纷纷跃进水里。只见它们一个猛子扎下去,眨眼工夫,有的就叼了一条鳜鱼上来——鱼鹰似乎专逮鳜鱼。打鱼人解开鱼鹰脖子上的金属的箍(鱼鹰脖子上都有一道箍,否则它就会把逮到的鱼吞下去),把鳜鱼扔进船里,奖给它一条小鱼,它就高高兴兴,心甘情愿地转身又跳进水里去了。有时两只鱼鹰合力抬起一条大鳜鱼上来,鳜鱼还在挣蹦,打鱼人已经一手捞住了。这条鳜鱼够四斤!这真是一个热闹场面。看打鱼的,鱼鹰都很兴奋激动,倒是打鱼人显得十分冷静,不动声色。

远远地听见“嘣嘣嘣嘣”的响声,那是在修船、造船。“嘣嘣”的声音是斧头往船板上敲钉。船体是空的,故声音传得很远。待修的船翻扣过来,底朝上。这只船辛苦了很久,它累了,它正在休息。一只新船造好了,油了桐油,过两天就要下水了。看看崭新的船,叫人心里高兴——生活是充满希望的。船场附近照例有打船钉的铁匠炉,叮叮当当;有碾石粉的碾子,石粉是填船缝用的;有卖牛杂碎的摊子,卖牛杂碎的是山东人,这种摊子上还卖锅盔(一种很厚很大的面饼)。

我们有时到西堤去玩,我们那里的人都叫它西湖。湖很大,一眼望不到边。很奇怪,我竟没有在湖上坐过一次船。湖西是还有一些村镇的。我知道一个地名,菱塘桥,想必是个大镇子。我喜欢菱塘桥这个地名,它引起我的向往,但我不知道菱塘桥是什么样子。到夏天,湖东有的村子就把耕牛送到湖西去歇伏。我所住的东大街上,那几天就不断有成队的水牛在大街上慢慢地走过。牛过后,留下很大的一堆一堆牛屎。听说是湖西凉快,而且湖西有茭草,牛吃了会消除劳乏,恢复健壮。我于是想象湖西是一片碧绿碧绿的茭草。

高邮湖中,曾有神珠。沈括《梦溪笔谈》载:

嘉祐中,扬州有一珠甚大,天晦多见,初出于天长县陂泽中,后转入甓社湖,又后乃在新开湖中,凡十余年,居民行人常常见之。余友人书斋在湖上,一夜忽见其珠甚近,初微开其房,光自吻中出,如横一金线,俄顷忽张壳,其大如半席,壳中白光如银,珠大如拳,灿烂不可正视,十余里间林木皆有影,如初日所照。远处但见天赤如野火,倏然远去,其行如飞,浮于波中,杳杳如日。古有明月之珠,此珠色不类月,荧荧有芒焰,殆类日光。崔伯易尝为《明珠赋》。伯易,高邮人,盖常见之。近岁不复出,不知所往。樊良镇正当珠往来处,行人至此,往往维船数宵以待现,名其亭为“玩珠”。

这就是“秦邮八景”的第一景“甓射珠光”。沈括是很严肃的学者,所言凿凿,又生动细微,似乎不容怀疑。这是个什么东西呢?是一颗大珠子?嘉祐到现在也才九百多年,已经不可究诘了。高邮湖亦称珠湖,以此。我小时学刻图章,第一块刻的就是“珠湖人”,是一块肉红色的长方形图章。

湖通常是平静的,透明的。这样一片大水,浩浩渺渺(湖上常常没有一只船),让人觉得有些荒凉,有些寂寞,有些神秘。

黄昏了。湖上的蓝天渐渐变成浅黄,橘黄,又渐渐变成紫色,很深很深的紫色。这种紫色使人深深感动。我永远忘不了这样的紫色的长天。

闻到一阵阵炊烟的香味,停泊在御码头一带的船上正在烧饭。

一个女人高亮而悠长的声音:

“二丫头……回来吃晚饭来……”

像我的老师沈从文常爱说的那样,这一切真是一个圣境。

高邮湖也是一个悬湖。湖面,甚至有的地方的湖底,比运河东面的地面都高。

湖是悬湖,河是悬河,我的家乡随时处在大水的威胁之中。翻开县志,水灾接连不断。我所经历过的最大的一次水灾,是民国二十年。

这次水灾是全国性的。事前已经有了很多征兆。连降大雨,西湖水位增高,运河水平了漕,坐在河堤上可以“踢水洗脚”。有许多很“瘆人”的不祥的现象。天王寺前,蛤蟆爬在柳树顶上叫。老人们说:蛤蟆在多高的地方叫,大水就会涨得多高。我们在家里的天井里躺在竹床上乘凉,忽然拨剌一声,从阴沟里蹦出一条大鱼!运河堤上,龙王庙里香烛昼夜不熄,七公殿也是这样。大风雨的黑夜里,人们说是看见“耿庙神灯”了。耿七公是有这个人的,生前为人治病施药,风雨之夜,他就在家门前高旗杆上挂起一串红灯,在黑暗的湖里打转的船奋力向红灯划去,就能平安到岸。他死后,红灯还常在浓云密雨中出现,这就是耿庙神灯——“秦邮八景”中的一景。耿七公是渔民和船民的保护神,渔民称之为“七公老爷”,渔民每年要做会,谓之“七公会”。神灯是美丽的,但同时也给人一种神秘的恐怖感。阴历七月,西风大作。店铺都预备了高挑灯笼——长竹柄,一头用火烤弯如钩状,上悬一个灯笼,轮流值夜巡堤。告警锣声不绝。本来平静的水变得暴怒了。一个浪头翻上来,能把东堤石工的丈把长的青石掀起来。看来堤是保不住了。终于,我记得是七月十三(可能记错),倒了口子。我们那里把决堤叫作倒口子。西堤四处,东堤六处。湖水涌入运河,运河水直灌堤东。顷刻之间,高邮成为泽国。

我们家住进了竺家巷一个茶馆的楼上(同时搬到茶馆楼上的还有几家),巷口外的东大街成了一条河,“河”里翻滚着箱箱柜柜,死猪死牛。“河”里行了船,会水的船家各处去救人(很多人家爬在屋顶上、树上)。

约一星期后,水退了。

水退了,很多人家的墙壁上留下了水印,高及屋檐。很奇怪,水印怎么擦洗也擦洗不掉。全县粮食几乎颗粒无收。我们这样的人家还不至挨饿,但是没有菜吃。老是吃茨菇汤,很难吃。比茨菇汤还要难吃的是芋头梗子做的汤。日本人爱喝芋梗汤,我觉得真不可理解。大水之后,百物皆一时生长不出,唯有茨菇芋头却是丰收。我在小学的教务处地上发现几个特大的蚂蟥,缩成一团,有拳头大,踩也踩不破。

我小时候,从早到晚,一天没有看见河水的日子,几乎没有。我上小学,倘不走东大街而走后街,是沿河走的。上初中,如果不从城里走,走东门外,则是沿着护城河。出我家所在的巷子南头,是越塘。出巷北,往东不远,就是大淖。我在小说《异秉》中所写的老朱,每天要到大淖去挑水,我就跟着他一起去玩。老朱真是个忠心耿耿的人,我很敬重他。他下水把水桶弄满(他两腿都是筋疙瘩——静脉曲张),我就拣选平薄的瓦片打水漂。我到一沟、二沟、三垛,都是坐船。到我的小说《受戒》所写的庵赵庄去,也是坐船。我第一次离家乡去外地读高中,也是坐船——轮船。

水乡极富水产。鱼之类,乡人所重者为鳊、白、(花鱼即鳜鱼)。虾有青白两种。青虾宜炒虾仁,呛虾(活虾酒醉生吃)则用白虾。小鱼小虾,比青菜便宜,是小户人家佐餐的恩物。小鱼有名“罗汉狗子”“猫杀子”者,很好吃。高邮湖蟹甚佳,以做醉蟹,尤美。高邮的大麻鸭是名种。我们那里八月中秋兴吃鸭,馈送节礼必有公母鸭成对。大麻鸭很能生蛋,腌制后即为著名的高邮咸蛋。高邮鸭蛋双黄者甚多。江浙一带人见面问起我的籍贯,答云高邮,多肃然起敬,曰:“你们那里出咸鸭蛋。”好像我们那里就只出咸鸭蛋似的!

我的家乡不只出咸鸭蛋,我们还出过秦少游,出过散曲作家王磐,出过经学大师王念孙、王引之父子。

县里的名胜古迹最出名的是文游台。这是秦少游、苏东坡、孙莘老、王定国文酒游会之所。台基在东山(一座土山)上,登台四望,眼界空阔。我小时常凭栏看西面运河的船帆露着半截,在密密的杨柳梢头后面缓缓移过,觉得非常美。有一座镇国寺塔,是个唐塔,方形。这座塔原在陆上,运河拓宽后,为了保存这座塔,留下的塔周围的土地成了运河当中的一个小岛。镇国寺我小时还去玩过,是个不大的寺。寺门外有一堵紫色的石制的照壁,这堵照壁向前倾斜,却不倒。照壁上刻着海水,故名水照壁。寺内还有一尊肉身菩萨的坐像,是一个和尚坐化后漆成的。寺不知毁于何时。另外还有一座净土寺塔,明代修建。我们小时候记不住什么镇国寺、净土寺,因其一在西门,名之为西门宝塔;一在东门,便叫它东门宝塔。老百姓都是这么叫的。

全国以邮字为地名的,似只高邮一县。为什么叫作高邮?因为秦始皇曾在高处建邮亭。高邮是秦王子婴的封地,至今还有一条河叫子婴河,旧有子婴庙,今不存。高邮为秦代始建,故又名秦邮。外地人或以为这跟秦少游有什么关系,没有。

读与思

汪曾祺的文章离不开水,只因他生在水乡,水成了他写作的背景,进而影响他的创作风格。你的家乡有没有什么是你印象深刻的呢?如果像本文这样围绕一条线索,由点到面地将自己的家乡铺展开来,呈现在读者面前,是不是会产生“不同凡响”的效果呢?试着确定一条线索和几幅画面,用文字为家乡“美图秀秀”。

目 录

汪曾祺篇

谈谈风俗画(节选) 001

谈读杂书 005

旧书摊 008

我的家乡 012

冬 天 021

翠湖心影 026

金岳霖先生 034

采 薇 041

老舍先生 045

昆明的雨 052

葡萄月令 058

紫 薇 066

草巷口 072

端午的鸭蛋 078

鳜 鱼 083

故乡的野菜 087

贴秋膘 094

五 味 099

寻常茶话 105

詹大胖子 113

果蔬秋浓 124

三姊妹出嫁 128

茶 干 138

陈泥鳅 146

日 晷 151

大淖记事(节选) 163

幽冥钟 172

受 戒(节选) 179

鸡鸭名家(节选) 186

看 画 191

汪曾祺:把日常生活写成趣 197

年 表 202

温馨提示:请使用深圳南山图书馆的读者帐号和密码进行登录

请使用强密码进行登录

1. 各大门户网站及地方网站读书频道的焦点图推荐和连载

2. 各地方日报晚报主流报刊杂志的书讯书评和连载

3. 微博、论坛的发帖重点营销