★20世纪80年代末,海南作为改革开放的前沿阵地,英雄辈出,鱼龙混杂,堪称中国民营企业家的黄埔军校。书中揭秘许多“大亨”的发家往事。

★本书以作者封仪亲身经历为蓝本,娓娓道来,引人入胜,填补了关于30年前“闯海”经历的著述的国内空白。

★对青年创业者多有裨益和启发,对于同时代的人来说是时空维度上的回顾。

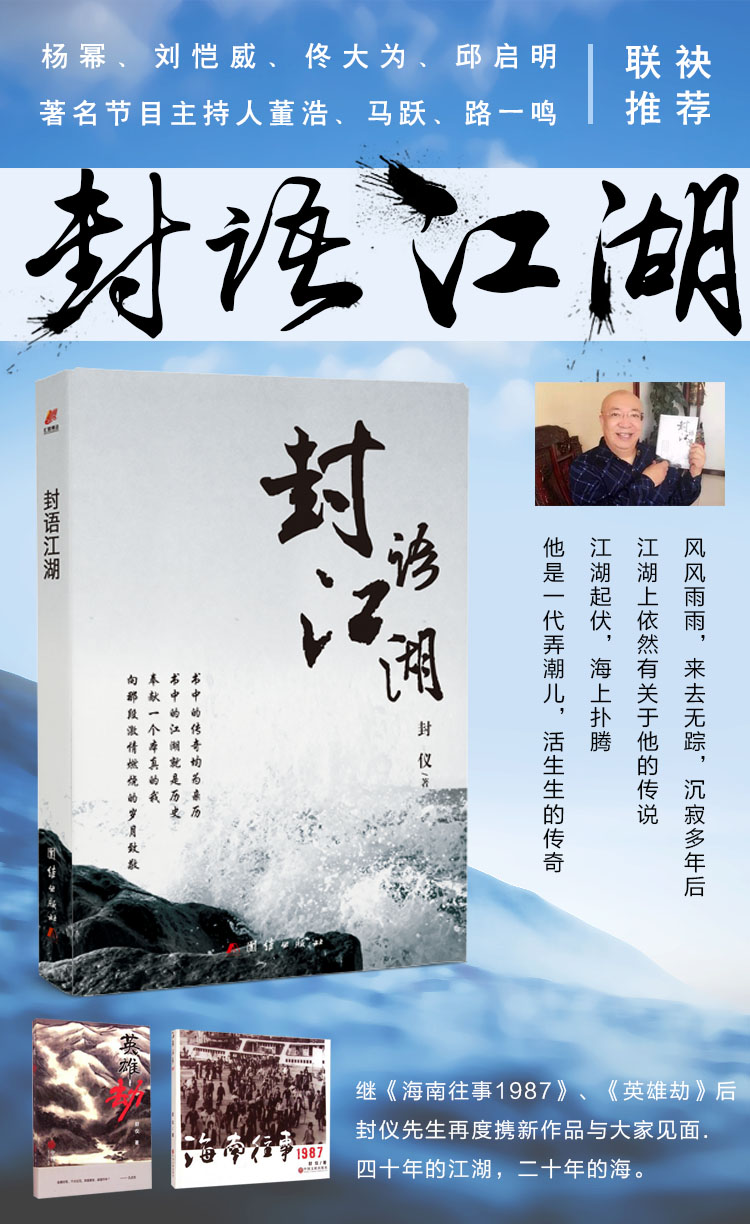

作者封仪见证了一个不会重来的黄金时代,书写了“老炮儿”的传奇。他是一代弄潮儿,活生生的传奇。

海报:

20世纪80年代末,海南是地球上富有生机活力的一块热土,作为改革开放的前沿阵地,召唤全国的有志之士。这些义无反顾奔向海南特区的“闯海人”,英雄辈出,鱼龙混杂。当时的海南堪称中国民营企业家的黄埔军校,今天中国所有行业的领军人物中,前十位至少有一半是当年的闯海人。

本书作者封仪放弃待遇优厚的公职,毅然决然地来到海南闯海,成为新中国成立以来第一批闯海者中的一员;他有多重身份,企业家、投资人、独立制片人、作家、编剧等;他的作品极富内涵,深受业界与众多读者的好评。

《封语江湖》以作者封仪亲身经历为蓝本,再现当年十万下海南的盛况,揭秘许多不为人知的海南往事

刚毕业就掉进“鬼子”窝

1985年年底,当时我还在江西铜业公司的信达翻译事务所。单位派我出差去广东一带联系翻译业务。

在此之前,因为从日本引进的一个大型铜冶炼厂项目刚刚竣工,公司汇集了来自全国各地的大把翻译,工程竣工了,翻译一时就没有活干了。成立翻译事务所就是为了给大家找点事儿做。

记得到湛江工业局时,刚说明来意,办事员一面示意我坐下,一面转身就进了里屋,领出他们的主任。

主任第一句话就是:

你会日语吗?

当然。

没容得我再说什么,主任一边叫车开过来,一边不由分说就让办事员拎着我的包,拉着我就上了车,直奔无线电器件厂去了。

七个日方工程师,两个翻译,不光翻译少,水平也实在不敢恭维,毕竟只是培训了不到三年的日语。

到晚上吃饭时,日本人脸上就露出笑模样了,他们一直因为翻译少,且沟通上存在明显问题而担心工程进度。

我的出现,无疑让他们看见了光明。

厂长当晚把我接到他们为我开好的宾馆,又专门请我到一座望海的酒店去吃海鲜。

作为真正意义上的海鲜,那是我有生以来吃过的最美的一次。

席间,厂长恳请我能多住一段时间,条件随我开。

其实,有这种美味享受,所有的条件已经变得不重要了。

最后,我答应私自为他们干五天,包括晚上要培训他们那两位翻译。

为公嘛,他们的资料让我们公司来翻译;为私,每天给我个人六十元的报酬。

要知道,我作为大学毕业生,算是高薪也不过是一月58元,这对我是太有吸引力了。

接下来就是天天海鲜,顿顿大餐,晚晚卡拉OK。

那时的卡拉OK还是拿着歌本,放着卡拉OK机器中的音乐。

因为全是日文歌曲,又是陪着日本专家,这也可以当作我对两位翻译的培训了 。

日本专家高兴得要命,因为我不光口语好,还可以用日文讲很多成人笑话。为了能让我多待几天,这伙日本人是轮番给我“行贿”:今天这个送一包打火机,明天那个送一打丝袜,再不就是酱汤料之类的……今天想起来都有些令我汗颜的小礼物。

当时可是稀罕得紧啊!

单从这点看,中国改革开放这些年的成就是何等的显著啊!

5天后,我兜里揣着300元,带着一批需要翻译的资料,美滋滋地坐着火车返回单位了。

一、序言

二、海南岁月(1—20)

三、艰苦时代(21—40)

四、青涩回忆(41—60)

五、定居京城(61—80)

六、魂牵琼岛(81—99)

七、附录:朋友眼中的封仪先生

八、我的坊友我的坊

温馨提示:请使用青岛市图书馆的读者帐号和密码进行登录

书中的江湖就是历史

奉献一个本真的我

向那段激情燃烧的岁月致敬

封仪先生的江湖逍遥游

《庄子·大宗师》中,“泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。”也许,封仪先生在现代都市里生活得潇洒有度,朋友无数,可以“相呴以湿,相濡以沫”,但内心依然忘却不了曾经的“自在江湖”,于是就有了这部《封语江湖》。

说实话,我没有任何资格评价封仪先生,对其个人往事我也未打听过,我认识的封仪绝对是一位长者老大哥的形象,个头不高,光头锃亮,大腹便便,讲事情时眼睛瞪得溜圆,喜欢哈哈大笑。无论封仪出现在哪里,哪里便是一团久处不厌的人气,一看便知封仪是一位很精明的人,是一个有故事的人。

继阅读其《海南往事1987》《英雄劫》大作之后,我再次看到了封仪先生近十万字的佳构《封语江湖》。这是封仪的江湖往事。封仪的江湖往事有20世纪80年代闯海人的风风雨雨,有资本原始积累初期的杀伐争斗,有朋友间义气的拔刀相助,有怀念母亲“溜肥肠”的乡烟味道,有大学生活的铭心记忆,无论讲什么都是封仪往昔的艰难岁月和快意恩仇的人生经历,故事里印证了刘欢唱的那句话:论成败,人生豪迈……

一个人有着值得回忆的往昔,那就是有故事的人。一本书,讲述了他沾沾自喜、值得回忆的故事。这故事便是一种情怀,一种经历,一种关乎人生、值得吹牛皮的笑傲资本。

一本书,不厌其烦地大段大段唠叨,时空、事件错落有序;正叙,插叙详略得当;事件、桥段张弛有度,人物、地点清晰可查,林林总总,活生生地呈现了一个特定历史时期的一幅社会缩影图景,亦是一个人在一段大历史背景下海南往事和人生阶段夫子自道的口述史。《封语江湖》可谓是说得干净利索,讲得头头是道,吹得真真实实,情到处豪气万丈,缅怀时泪透前襟,追忆中哲思闪现,描述里感慨万千,按时下流行词汇描述,真是一个牛掰了得!

《封语江湖》里面的封仪,曾在天朝版图中的海南之海,如鱼得水,活脱脱一个“浪里白条”,你都能从他的身上看到《隋唐演义》中程咬金的楞气,《水浒传》里宋公明的义气,《封神榜》里姜子牙的仙气,《鹿鼎记》里韦小宝的运气,《大明英烈》里刘伯温的才气,《一代枭雄》里何辅堂的匪气,《林海雪原》里杨子荣的豪气,《天龙八部》段正淳的儒气,《射雕英雄传》里黄药师的邪气和郭靖的傻气。现实中的封仪也许亦如是。

写到这里,突然想到《庄子·逍遥游》中有“御六气之辩,以游无穷者”之句,虽用于封仪有点过,但封仪已揽十气于一身,曾在江湖逍遥游,今日忆之,往昔壮哉!

——林喦

老炮儿的江湖往事电影《老炮儿》,让封仪找到了一个切入点,于是有了这本《封语江湖》。冯小刚演绎的老炮勾起了大侠封仪的无限感慨,一生的沧桑,犹如电影一般浮现在脑海。过眼云烟,当年那岂止是云烟,那是疯狂,是硝烟,是命命相抵的惊涛骇浪。

时过境迁,弹指三十年已矣,而今,唯余宁静,烟尘散尽,天蓝云白,《封语江湖》哪!

20世纪八九十年代之交,海口,海南岛敢说是地球上超富生机活力的一块热土,那是这本书开始的时间。

我1989年、1993年两度登岛,而且第二次一直逗留到1995年,我因此有幸见证了那个波澜壮阔的年代里发生的奇异变迁。

那是个英雄豪杰大展拳脚的时代,不可能的奇迹天天都在发生。那个时候如雷贯耳的名字,不是今天声名显赫的万通六君子,而是马玉和黄向农陈宇光,当然还有封仪,还有震惊中国财经金融界的高岭兄弟。

琼民源,琼港澳,新能源,连同辽国发,当年,比今天的阿里巴巴和万达不逊分毫。

这些响当当的名字,在《封语江湖》中,或被蒙上了模糊的面纱,或被轻柔地提起,或被含蓄地一笔带过。此后几十年的中国的经济奇迹,当真发端于这些名字和他们创建的企业。他们是新世纪无可争议的先驱者,他们创造辉煌,成为后来者的铺路石。

那是个英雄辈出的年代,泥沙俱下,鱼龙混杂,风云变幻,波谲云诡,是真正意义的魅力年代!

封仪是那个年代的亲历者,是绝对的主角,当年的许多大事件都在他的眼中笔下,他有时甚至就是事件的发起者和行动人。

我有幸是封仪的老乡,有幸在当年就结识了他,而且成了朋友。我一直期待他有一天会开口,把他那段不可复制、不可再现的历史,交还给历史本身。

冯仑写的只是经济层面的是非短长,经济只是大历史篇章中的某个章节而已,然而已经很好看,很有趣了。《封语江湖》又一次将那个神秘年代的面纱揭开,重现那些更鲜活更精彩的画面,这是所有当年海南亲历者的福音,是历史的一次丰盈的补遗。

封仪是那个年代无可争议的大侠,叱咤风云翻天覆地。但是,那个年代永远过去了,封仪老了,我们老了,老的只剩下感慨和回忆,那又怎么样?海明威在《太阳照常升起》里说了一句话,一句重复几遍的话:“想一想不是也很好。”

想一想,再想一想。于是,有了这本《封语江湖》。

冯小刚兄弟,你没想过拍《老炮2》吗?多好的蓝本啊!

——马原

江湖虽大,堪称人物者不多,封仪兄可谓江湖中之龙凤。余久仰其名,常闻其事,虽同年闯海者,然海深缘浅,迄今犹未杯酒相拜。近读其书《封语江湖》,为其跌宕风云的半生而感动。回想我辈皆野蛮成长,遍历斯世各种沧桑,风流阅尽,故事满腹,这样的回忆,既可垂训子孙,亦可旁证国史。李商隐诗云:永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。我辈无法回转天地,正好白发扁舟永忆江湖了。奇人有此奇书,此生足矣。——野夫

一条名叫封仪的好汉,骑着生命的白驹,匆匆驰过了,那道天地之隙。——孔庆东

他的每天为发“朋友圈”而写的写作方式,开创的是移动端时代的碎片化写作模式。他的以段子化的文体编排自己亲历过的人和事的写作观,已折射出用野史反映大时代的次文化现象的悄然发生。——于守山

本书的叙事方式,在公开出版的书籍中并不多见,让人倒吸一口冷气。它真实到指名道姓,贡献自己的隐私,不为亲朋讳、不为小人遮。那些改革开放的先行者们迅速积累财富,当然也付出代价,《封语江湖》中点到的那些大“玩家”,如今不在监狱服刑、不在地下安眠的所剩无几,能够安度晚年的屈指可数。——安波舜

封仪拥有丰富的“闯海人”生活的素材,本书就是他自己亲身经历的在海南的一切。作者的文笔鲜活生动,泼辣有力,幽默老到,犀利无情,毫无顾忌,让人看到作者是个有情有义、有智有勇、敢爱敢恨的创业者、漂泊者。他连蒙带骗、投机取巧、我行我素,但他有做人的原则,交朋友的标准,为人处事的方法。——张子扬

《封语江湖》里,不仅有封仪先生的海南往事,也有封仪朋友圈的市井百态。封仪先生在海南的那些年,早已经化为“海南情结”,成了封仪生活中的一部分。现居北京的封仪,仍选择住在一个岛上,岛上有十余间仿古建筑掩映在垂柳之中。这就是封仪的“风仪坊”,天南地北的“闯海人”管这儿叫“家”。——王忠云