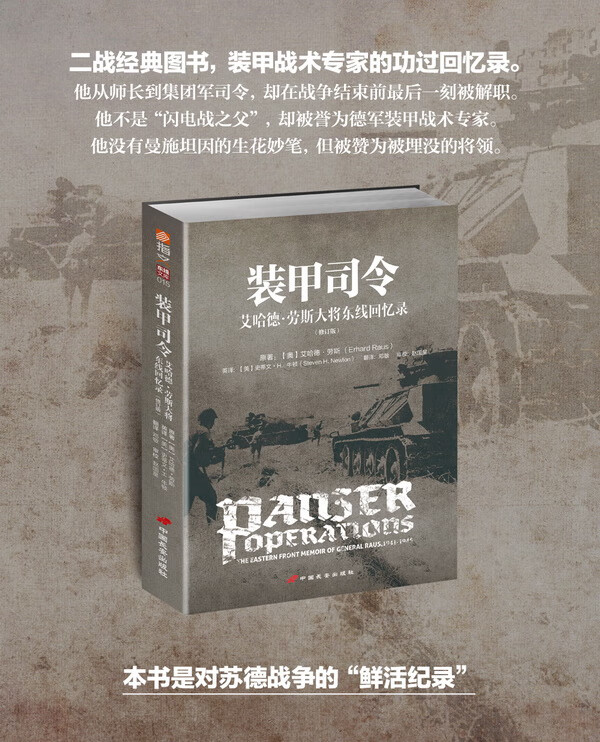

艾哈德?劳斯(1889—1956年)是一名奥地利籍德军将领。在苏德战争中他先后担任过第6装甲师师长以及集团军和集团军群级别的司令官,率部参加了巴巴罗萨行动、莫斯科战役、斯大林格勒战役和哈尔科夫、库尔斯克、第聂伯河沿岸、乌克兰西部等诸多地区的战斗。战争末期劳斯作为集团军司令官先后在东普鲁士和波美拉尼亚地区指挥作战,并且成为德国国防军中少数被晋升为大将的奥地利军人之一。1945年劳斯被解职,战争结束以后被美军俘虏。被释放之后他开始笔耕不辍,先后撰写了诸多有关苏德战争的书籍和文章。1956年4月,劳斯病逝于维也纳。

本书讲述了劳斯从苏德战争爆发的第一天起到1945年春的全部经历。书中囊括了大量的战争细节,包括第6装甲师在冲向列宁格勒的过程中所受到的考验,苏军在莫斯科周边进行冬季反击期间劳斯的战斗经历,他为斯大林格勒被围德军解围的战斗过程,以及战争末期他在德国境内所做的困兽之斗。

本书是对苏德战争的“鲜活纪录”(《外交事务》ForeignAffairs),因此“所有对‘二战’感兴趣的人都值得一读”(《选择》Choice)。

展开

——《外交事务》(ForeignAffairs)

所有对二战感兴趣的人都值得一读

——《选择》(Choice)