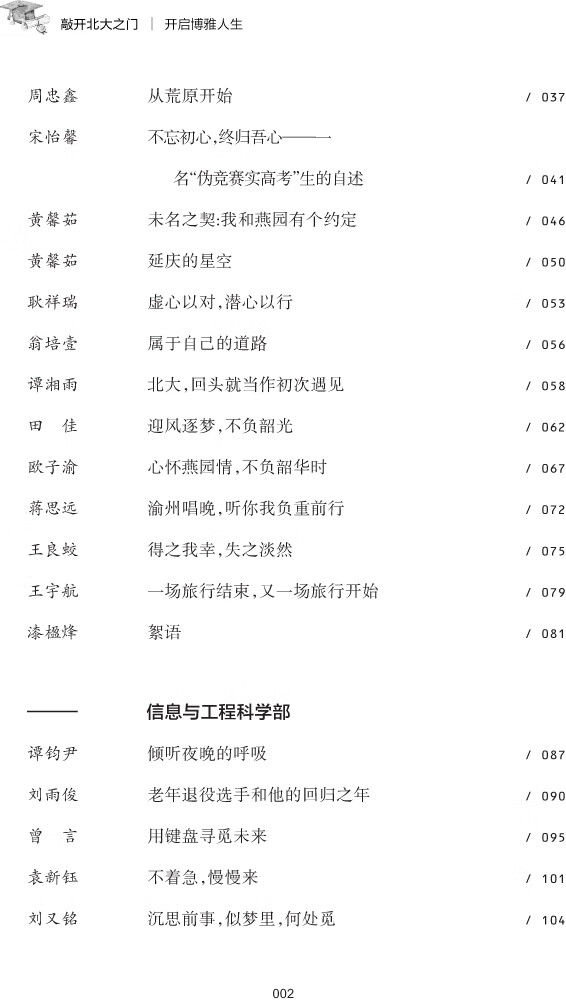

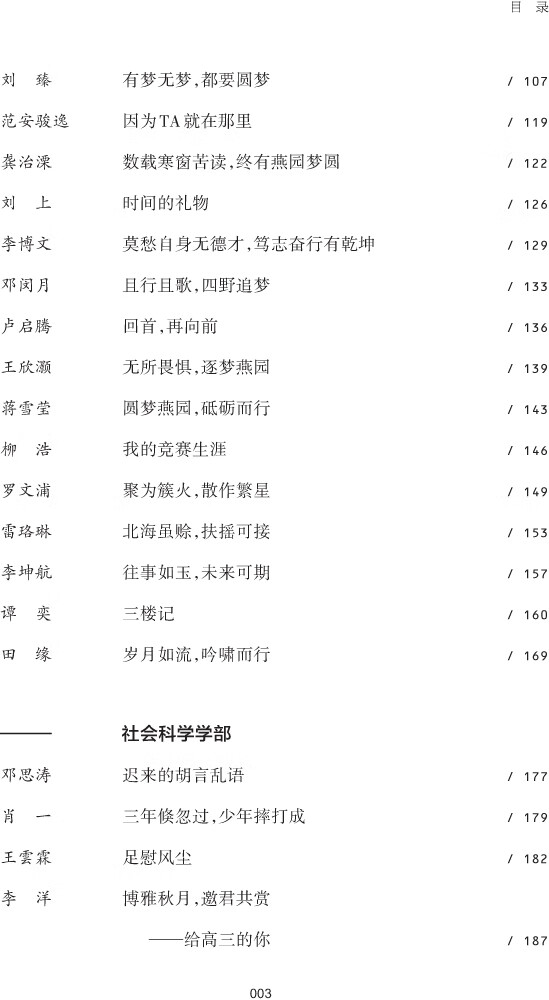

事业难争长,工夫独造微——数学竞赛学习经历

池卓倪

我在初中毕业典礼时开玩笑地写下了“高中期望是高考分数比中考分数高”的愿望,当时除了想读文科外,完全没有别的规划。对,我曾经的志向是读文科,希望以后从事历史研究,尽管这只是个不成熟的想法,再加上当时我对物理外的理科没有太多兴趣,虽然我的理科成绩明显有优势,但当时的我更喜欢历史人文,也自然没想到自己将会走向数学竞赛这条路。

初三暑假,学校有竞赛启蒙,我和另外几十个同学一起参加了。然而那段时间我其实是在某个学长的家里追了半个月的《花千骨》,完全没有听吴老师的数学课,结果在数学、物理两门课的考试中,物理考了第四名,数学考了倒数第四名。入学后,因为觉得数学竞赛教练不会重视我,进而就不会管我了,于是就选了数学竞赛,励志当一只快乐的咸鱼。之后买了一套“小蓝本”(然而里面有几本到现在都还没翻过),一开始只是随便看看,后来却渐渐沉醉其中,没想到初中那么枯燥的数学原来可以这么有意思(初中的时候数学课上最有意思的是我们的数学老师)。我在自学了皮亚诺公理以后,第一次感觉到道理可以如此真实。那时候我终于明白,这是我真正想要的。数学最令我愉悦的,是它从不说假话,公理所能证明的即为我所相信的。我对此狂热起来,那也是我第一次把自己的目标定在北大,我告诉自己一定要去北大,读中国最好的数学系,不为任何理由,只是为了学数学。一直到高一下学期,我每天都坚持花一个小时做竞赛题,周末每天都学两小时(现在想起来其实高一相比很多人来说也没花多少时间)。

然而高二联赛我一试就崩盘了,结果连全省第一名都没拿到,而且也因为竞赛占了备战高考的时间,高一下学期时我的综合成绩跌倒了年级三十多名,另外,后期的花销会越来越大,家里人也由此反对我接着参加数学竞赛。2016年9月中旬的那些天可能是我这辈子最煎熬的日子。家里人都在劝我不要再投人过多精力在数学竞赛上,而我却不愿放弃。经过一段时间的思想斗争,我做了决定——暂时放弃高考备考,我还是认为联赛失利除了发挥不佳外更多的是实力不强。知道我的决定后家长和老师都强烈反对,他们认为我这完全是在冒险。如果我能保持高一时的成绩,将来完全可以通过自主招生争取到较好的条件。可在我看来,参加竞赛不仅是一条升学的途径,更是对自己数学学习能力的一个检验。2016年10月的前半个月时间里,我每天把语文、英语、理综的笔记记下来后就将全部时间用来做竞赛题,同时也会做语文、英语作业(但我保证我是认真完成了这两科作业的)。高强度的训练让我的水平在这半个月内大幅提升,到lO月中旬旁听省队培训课的时候,我已经能考出和多数省队选手差不多的成绩。这么做当然也是有代价的,一个多月里,我高二上半期考试的年级名次相比高一时下滑很多,从全班前几名变为班上倒数几名。那一年的时间里,我每天都花六个小时以上时间做竞赛题,八本竞赛题被我挨着整理了三遍。我这个人比较浮躁,只有数学能让我沉潜下来。和很多人一道题最多做五六十分钟就放弃不同,如果我真的对一道题感兴趣,那我很可能会夜以继日地做下去。有次在网上看见一道很有意思的“蚱蜢跳数轴”的题,我花了三天共计十八个小时终于做了出来,那是我第一次做出一道难题。高二时,网上的一道几何题我做了八个月,甚至有天晚上因为找到了新思路鏖战到凌晨,最终趴在书桌上睡着(然后第二天早上八点才从书桌上爬起来,于是破了我们班迟到记录,虽然只保持了一个月)。当然,整个三年的时间里因为做题而熬夜的次数也不到十次,基本都是在十一点半以前睡觉。最后攻克难题时自然会有些别样的成就感。当然也不是所有问题都是花了时间就能解决的,比如2017年1月份我偶然发现了一个问题,就研究了一年,然而还是没解决(到现在也没解决)。

高三联赛,我顺利进入了重庆省队(似乎应该叫市队),并且在CMO中人选国家集训队。招办老师给我打来电话时,我第一次感觉命运可以掌握在自己手里,可又开始犹豫起来:我想学的真的是数学吗?我真的敢学数学吗?一时间我并没法回答这个问题。在集训队训练期间,我结识了全国各地的数学竞赛爱好者,尽管大家都有更多的选择机会,但他们中的多数还是选择了北大数学科学学院,我也由此坚定了进入燕园学数学的决心,并最终拿到了北京大学数学科学学院的录取通知书。

竞赛退役,进入北大,并不是旅程的终点而是新的起点,能走多远还是未知数。

最后留点实在的东西:竞赛学习难免有些枯燥乏味,在学习的过程中大家应该多与其他学校乃至其他省份的同学交流。对于一个学校来说,一个好的学习氛围是非常重要的。很多时候一个问题需要集思广益,备战竞赛最忌讳的就是恶性攀比,总有人备战竞赛是为了显得自己比别人聪明,彰显自己的不同,而不愿意与其他同学共同讨论,相互促进,这种人往往走不远。

另外感谢我的母校南开中学和巴川中学的各位老师和同学,

展开