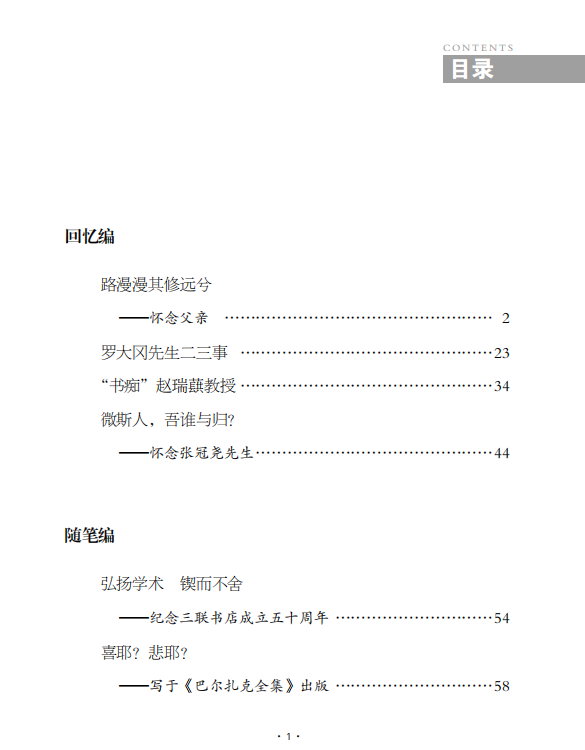

本作品属于海天社精心打造的一套名家散文丛书“本色文丛”,入选作者均为我国有名的学者和作家,其作品在国内均有一定影响力。本丛书为小开本精装,清新自然,有书卷气。名家散文在图书市场上很多,但像“本色文丛”这样成批量、连续成辑推出,且已形成一定规模的却不多见。“本色文丛”自问世以来,在读者中已形成一定的阅读影响力。

《流水沉沙》系柳鸣九主编“本色文丛”第五辑中的一本,作者罗芃,北京大学西方语言文学系教授。现为北京大学外国语学院学术委员会主任。

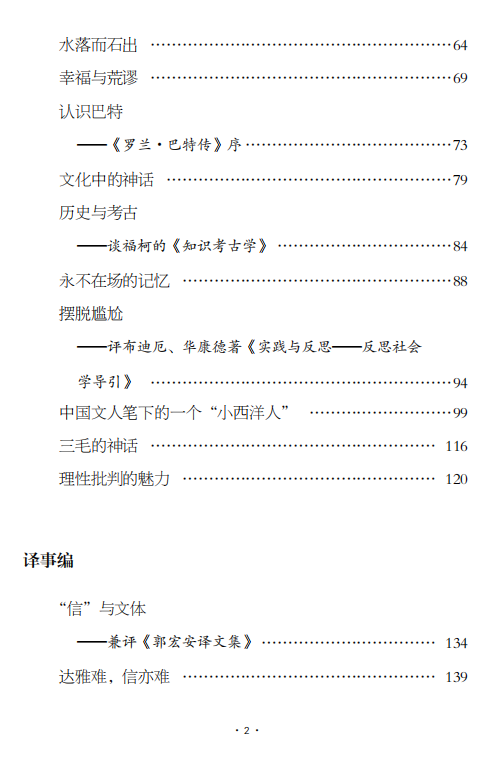

本书稿系一本散文集,书中作者除了回忆自己的亲人和恩师,还写了自己所交往的我国当代西学名士名家的治学、生活趣事,还记述了其翻译法国文学作品的心得体会,还收录了一部分文学批评的文章。书中语言流畅平实,文字张弛有度,不故作高深,也不刻意华丽,别具韵味。

也谈“化境说”

——读钱锺书《林纾的翻译》

去年将近岁末,柳鸣九先生主持召开了一个关于翻译“化境说”的研讨会,在京的老中青翻译家踊跃与会,之后果麦文化推出一套化境翻译佳作集和一本关于化境说的论文集,于是“化境说”一时成了译界议论的热点。

所谓翻译的“化境说”,来自钱锺书先生一句话:“文学翻译的最高标准是‘化’。把作品从一国文字转变成另一国文字,既能不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保持原有的风味,那就算是入于‘化境’。”类似的表述,我们在其他著名学者那里也听到过,比如李健吾先生曾说:“我们翻译一部文学作品,在初步,正如创作,停留在技巧的掌握上,可是最后,通过人生的经验,就要归结在思想的密契上。”(见罗新璋《翻译论集?翻译笔谈》)所谓“技巧的掌握”,无妨理解为在两种文字的转换上不“露出生硬牵强的痕迹”,而一旦达到“思想的密契”,必然就会“保持原有的风味”。因此可以说,李先生对优秀翻译作品的评判与钱先生没有大差别,只是李先生没有用“化境”这个概念而已。

“化境”这个概念当然不局限于翻译。“化境”是一种至善至美、至高至上的境界,为一切创造性活动所憧憬。“化”,用平常语言讲,就是脱胎换骨,超凡脱俗,鬼斧神工,出神入化。“化境”一词来自佛家与道家。佛家以为佛有二境,一为证境,二为化境。所谓化境,十方国土,皆为如来所化之境,也就是说,进入化境便悟到宇宙无涯,佛法无边,宇宙与佛是统一的。道家的“化”似乎更容易理解,道家讲究得道成仙,由有限的可朽的肉身“变化”为无限的不朽的仙体,所谓“羽化而登仙”。道教的宗师抱朴子葛洪以为人只要持之以恒地修炼自身,“积善立功……受福于天,所做必成,求仙可冀也”。于是后人常用化境表示经过修炼而达到的一种超越自我的境界,一种精神与物象完全交融的高度。有人甚至直接拿佛家的修行与艺术修养相提并论,“以禅喻诗”,例如南宋严羽的《沧浪诗话》,开宗明义便拿作诗与参禅相类比,明确地说:“大抵禅在妙悟,诗道亦在妙悟……”清代王士祯说得更直接:“舍筏登岸,佛家以为悟境,诗家以为化境,诗禅一致,等无差别。”(《香祖笔记》)在他们看来,诗家的“化境”,就是佛家的悟境。

因此,化境之说,不论在宗教上还是在艺术上,其中都含有玄学的成分,玄而又玄,只可意会,不可言传。说是不可言,又不能不言,于是历代的论者便挖空心思言说自己的体会,其中《沧浪诗话》是一个比较典型的例子。严沧浪说道:“及至透彻,则七纵八横,信手拈来,头头是道也。”所谓“透彻”,应该就是进入了化境。进入了化境,创作者就获得了完全的自由,禅宗所谓“万古长空,一朝风月”,大千宇宙,日月星辰,尽在胸中。沧浪所谓“头头是道”,这个“道”,应当理解为刘禹锡说的“悟来皆是道”,真是绝对的自由。

总而言之,化境不但是至善至美、至高至上的,而且从创造者的主体而言,是进入了超越规则、超越桎梏,获得了随心所欲高度自由的一种境界。而翻译,如果我们承认它也是一种创造性的劳动,那么这种境界似乎也就顺理成章成为历代译家的追求。对于中国历代诗话诗论、笔记小说烂熟于心的钱锺书先生,讲到翻译的品级,油然想到诗道的“化境”,并借用来谈“译道”,这实在是再自然不过了。关于翻译“化境”的那句名言,见于他 1979 年出版的《旧闻四篇》中的《林纾的翻译》,是讨论林纾翻译的得失,因机而发的感慨。我以为,说到底,作为翻译的理想境界,“化境”与李健吾先生的“思想的密契”,以及傅雷先生的“神似”,并没有多大差别。

钱先生的文章值得注意的是,他从许慎《说文解字》关于“译”的训诂讲起,一上来就强调,从文字训诂的角度理解,翻译的作用应该是“诱”,翻译向往的最高境界应该是“化”,翻译不可避免的毛病则是“讹”。

这里面大有讲究。所谓“诱”,按钱先生的说法有两层含义,第一层含义是翻译的出发语与达到语这两种语言之间的互相吸引与“引诱”,可能的结果,对于我们的汉语言翻译,一种是尽量“欧化”,一种是尽量“汉化”,这是讲翻译实践;“诱”还有另一层含义,就是“引诱大家去爱好外国作品,仿佛做媒似的,使国家与国家之间缔结了‘文学姻缘’”,这是讲外国文学借助翻译这个媒介在母语国的接受。钱先生本人“就是读了林纾而增加学习外国语文的兴趣的”。所谓“化”,也就是“化境”,钱先生的解释很清楚,却也极概括,这里值得玩味的是,在钱先生说的翻译这个词的词义“虚涵数意”表上,作为理想境界的“化”与不可避免的毛病“讹”之间似乎有着不解之缘,有着剪不断理还乱的复杂关系,说白了,就是“化”中不可避免地含有“讹”。仔细琢磨体会钱先生对林纾翻译作品的批评,我甚至有一种感觉,钱先生对“讹”实在是有一种隐约的首肯。

林纾翻译的“讹”广为人所诟病,林纾本人也从不讳言,只不过因为他本人不懂外语,凡有错讹,他可以很轻松地往合作者身上一推了事。钱先生的文章对林纾译著中的误译指摘得很具体,很尖锐,而且把林纾自我辩解的遮羞布也毫不留情地撕开,判定有的错误不是可以随便就让合作者背黑锅的。然而非常有趣的是,我们发现,在一番略带嘲讽的批评之后,钱先生对林纾翻译的喜爱与欣赏却并未稍减。何以如此?我觉得,首先,钱先生说得很明确,翻译的作用在于“诱”,在于“做媒”,而不论是广泛的社会影响还是钱先生个人的经验都证明了,林纾的翻译可以说圆满地完成了“诱”或者说“做媒”的任务。反之,钱先生毫不留情地嘲笑那些“拙劣晦涩的译文”,痛恨它们“不是‘居间’,而是‘离间’,摧毁了读者进一步和原作直接联系的可能性,扫尽读者的兴趣,同时也破坏原作的名誉”。其次,与此相关的是,既然“讹”在钱先生看来是“不可避免的毛病”,那么对翻译中出现“讹”就无须大惊小怪,小题大做。文章中的这段话很值得玩味:

最近,偶尔翻开一本林译小说,出乎意外,它居然还有些吸引力。我不但把它看完,并且接二连三,重温了大部分的林译,发现许多都值得重读,尽管漏译误译触处皆是。我试找同一作品的后出的—无疑也是比较“忠实”的—译本来读,譬如孟德斯鸠和狄更斯的小说,就觉得宁可读原文。

以钱先生的西文与中文修养,给林译挑错那是易如反掌的事,然而钱先生并不像某些翻译批评者,看到漏译误译便仿佛哥伦布发现了新大陆,大呼小叫,对译本的整体质量却不予理会,一叶障目,不见树林。给人感觉,一旦发现漏译误译,译本便一无是处,可以永久“打入死牢”。钱先生与他们相反,尽管林译“漏译误译触处皆是”,他还是觉得“有吸引力”,“值得重读”,而那些“忠实”的译本,反倒叫他难以卒读,“觉得宁可读原文”。道理其实很简单,按照钱先生的“虚涵数意”,这些忠实的译本根本没有完成翻译的基本作用,“做媒”没有做好,这样的媒介,有不如没有。

那么,难道说漏译误译不是毛病反倒是优点么?当然不是这个意思,但是,我们应该注意到,钱先生的文章开宗明义便从词源的角度探讨了何为翻译。翻译是一种“化”,而从语义学讲,“讹”是“化”的必有之义—不说“应有之义”的话。钱先生是何等聪明的人,他当然不会直白地说以林译为高标,但是他在批评林纾误译的时候,毫不掩饰对林译整体质量的欣赏,说明了在他心里,“拙劣晦涩”但忠实于原文的译本远不如林纾的漏译误译比比皆是但却叫人读起来兴味盎然的译本。我想,宣示这个态度,正是钱先生这篇文章的鹄的。说到这里,我不禁想起杨周翰先生的一段话,杨先生与学生谈翻译时说,文学翻译无妨向译制片的翻译学习,那是一种很灵活很传神的翻译。我们都知道,译制片的翻译为了对上口型,也为了便于观众快速理解剧情,有时不得不牺牲语义的忠实,翻译上有相当高的自由度。杨先生对译制片翻译的称赞,可以说与钱先生对林纾翻译的称赞异曲同工。

钱先生的文章提出“化境”是翻译的理想标准,但是对“化境”这个概念却语焉不详,完全没有加以理论展开的意思,体现了钱先生一贯的治学理念与方法。作者的关注点在于实证,在于实例乃至细节的分析比较。众所周知,钱先生对于此道,凭着他不懈的积累与超人的记忆,达到了“信手拈来,头头是道”的自由境界—无妨说是进入了化境,可以企及者鲜矣!这么说,绝不是说钱先生对言说评论的对象没有自己的审美立场与审美标准,而是说钱先生几乎从来不从抽象的理论出发。钱先生很熟悉中外文评乃至西方的各种美学、社会学或者心理学理论,在他的《管锥编》或者《谈艺录》里,相关引语俯拾即是,然而与许多迷恋理论色彩的学者不同,钱先生引经据典不是为了拉大旗作虎皮,而是因为这些经典论述契合了他个人的阅读与审美体验。他以审美的态度,从艺术欣赏者的角度,站在诗的立场对待他言说评论的对象。从这个视角来看《林纾的翻译》,就不难理解为什么钱先生对林纾那些“漏译误译”百出但语言精彩传神的译本如此偏爱,也就明白所谓“化境”的旨归究竟何在了。

如果我们秉持客观的态度,那么我们就应该承认,翻译研究在钱先生的学术视域里是相当边缘化的。他作为一个学贯中西的大学者,自然不会低估翻译的价值,却显然也没有多少礼赞的热情。在我们这些俗人眼里,以钱先生对中西作品与文献海量的阅读,以他大师级的汉学修养和对多种欧洲文字的精通,不搞翻译绝对可惜,但是钱先生本人肯定不这样看,我这么说绝非妄测,先生从不染指翻译就是最有力的证明。说到翻译,说到学贯中西,人们不由得会想到另一位大师,那就是傅雷先生,然而傅雷与钱锺书两先生真是完全不同的两种人。傅先生一生孜孜不倦于译介法国文学与文化名著,从巴尔扎克到罗曼?罗兰,从伏尔泰到泰纳,一生的译著以千万字计,本本都是精品,都堪称译事的标杆。钱先生天赋异常,过目不忘,大量信息储存在脑子里,用时信手拈来,轻而易举,故而读书在他是一种快乐,一种极丰富的精神享受,是狂欢与盛宴,他毕生以泛舟书海为乐,真可谓“乘天地之正,而御六气之辩,以游于无穷者”。对他来说,学始于乐,乐升华了学。“学海无涯苦作舟”这句话对钱先生是不适用的,而且他对学问做到孜孜矻矻的份上肯定是不大看得上的。这不免使人想起李白的“借问别来太瘦生,总为从前作诗苦”,这首相传是李白赠杜甫的诗,历来有不同的解释,我总觉得,太白先生以自己傲视四海,纵横八荒,“下笔千言,倚马可待”的才气,对苦作诗的人心里是有点“怜而悯之”的。

我无意将钱锺书先生与李白相提并论,我只是想说明,以钱先生的性格与才情,对做死学问或者死做学问,心底里是不以为然的,对于在两种文字之间辛辛苦苦做搬运转化的工作,他不愿甚至可以说不屑为之。他不是工匠,但他是工艺品的出色鉴赏家。而傅雷先生,同天下所有的译家一样,有点像李白用略带怜悯的眼光望着的“太瘦生”杜子美,总为从前翻译苦,戴着脚镣跳舞,用他自己的话说,“一本书上了手,简直寝食不安”,个中的酸甜苦辣,在爬格子的过程里一点点化为切肤的体验。从这个角度说,傅雷先生是亲力亲为的工匠而不是把玩艺术品的鉴赏家(仅就翻译而言,如涉及其他领域,例如美术,傅先生也是高明的鉴赏家)。他提出“翻译……所求的不在形似而在神似”(《〈高老头〉重译本序》),所谓“神似”,傅先生是有具体解释的,即还原出原作的思想方式、感觉、观点、风俗传统信仰、社会背景、表现方法等等,亦即原作的“意义与精神”,或简称之“韵味”。也就是说,翻译不能仅仅满足于字面意思的传达,还应传达出原作的文化底蕴,以及原作者的感情世界与心灵世界。最高的水准就是:“理想的译文仿佛是原作者的中文写作。”不难看出,这实际上就是进入“化境”了。

可见,不论二人有何不同,傅雷先生的“神似”说与钱锺书先生的“化境”说,说的都是翻译的“最高理想”,他们也都承认,“彻底和全部”实现这个理想是不可能的。既然如此,那么就大可不必在二者之间分什么高下。我个人以为,除了表达的不同,二者的区别仅仅在于,一方面是辛苦劳作后对更美好结果的憧憬,另一方面是悠闲徜徉于艺术世界而发出的感慨,虽殊途而同归。

钱先生这篇文章还有一点很值得注意的,就是所谓西方小说“古文”译法。很长时间里,由于林纾本人一向高调鼓吹“古文”,并且以正统“古文家”自诩,论者之中便有了一定之见,认定林纾译英法小说用的是“古文”,口口相传,对此少有怀疑者。钱先生指出“这是一个需要澄清的问题”。他追根溯源,直指林纾的朋党:“他的朋友们(这样)恭维他”,并举当时的大儒赵熙诗句为例证,然后对“古文”这个概念作了详尽的辨析,解释了即便从语言方面说,“林纾译书的文体不是‘古文’,至少就不是他自己所谓的‘古文’。他的译笔违背和破坏了他亲手制定的‘古文’规律”。结论是“林纾并没有用‘古文’译小说,而且也不可能用‘古文’译小说”。其实,早在林纾发表《论古文之不当废》的时候,主张废除古文一派中就有人,比如钱玄同,已经看到了林纾译小说用的并非他自己推崇的“古文”,钱玄同指出:“林纾与人对译西洋小说,专用《聊斋志异》文笔,一面又欲引韩柳以自重,此其价值,又在桐城派之下,然世固以‘大文豪’目之矣……”他指摘林纾“引韩柳以自重”,根据是林纾自己在《论古文之不当废》中说:“知腊丁之不可废,则马班韩柳亦自有其不废者……”这话与赵熙诗说的“列国虞初铸马班”正相呼应,坐实了林纾抱桐城派“残缺”的罪名。不过,平心而论,林纾所谓“马班韩柳”不过是指代,指代的应是与“白话文”相对的“古文”或者说“文言文”,这中间自然也就包含了例如钱玄同所说的“《聊斋志异》的文笔”。不过,由于长久以来,人们过于注重林纾对正统桐城古文派(桐城派)的称颂尊崇,忽略了钱玄同等人的意见,以讹传讹,将林纾移译小说用的笔记体文言文与他主张的作文要学马班韩柳之“古文”混为一谈。钱锺书先生在这篇文章里对此专门做了讨论,加以澄清,消除了以讹传讹的成见。中国翻译史的研究者,对钱先生的意见万不可忽视。

温馨提示:请使用员工书屋的读者帐号和密码进行登录