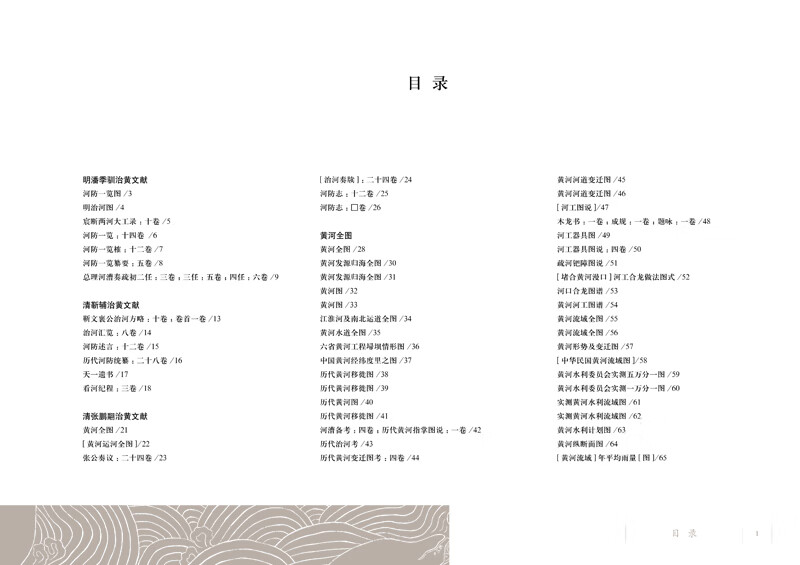

黄河是中华民族的母亲河,它哺育了中华民族,孕育了中华文明。在 5000 多 年的中华文明史中,黄河流域在其中 3000 多年里都是全国的政治、经济、文化中心, 孕育了河湟文化、河洛文化、关中文化、齐鲁文化等。这里分布着郑州、西安、洛 阳、开封等古都,创造出“四大发明”,出现了《诗经》《老子》《史记》等经典。 黄河滋养了一方土地,也曾给沿岸百姓带来过严重灾难。黄河“善淤、善决、 善徙”,历史上有“三年两决口 , 百年一改道”之说。自春秋战国以来,黄河灾害 频仍,决堤泛滥不断,据统计一共改道 1590 多次。例如清咸丰五年(1855),黄河 在河南铜瓦厢决口改道,淹没 30 多个村庄,波及河南、山东、河北等地 10 州 40 余县,受灾面积 3 万余平方千米,灾民约 700 万人。 基于黄河在中华文明中的重要性,古代人民从未停止过对黄河的认知和研究。 在数千年里,历代王朝积累了浩如烟海的黄河相关文献。从《尚书·禹贡》中的“禹 河故道”,到历代官修史书、个人著述中的治黄工程总结,这些文献涉及黄河区位、 保护、治理、开发等方方面面;不仅有专书、舆图、谕旨、奏议、传记、诗词、图说, 也有散见于正史、典志、实录、地方志、文集、笔记、类书、丛书中的散篇。这些 文献曾在历史的长河中发挥过巨大作用,如今在许多公藏机构得以妥善保存。 国家图书馆(以下简称国图)作为国家总书库,收藏有大量黄河相关历史文 献。目前发现有关黄河最早记载——内容为“□行东至河”的一片甲骨,就藏于国 图。这片甲骨出土于河南省安阳市殷墟,大约出自商武丁时期(公元前 1250 年—前 1192 年)。国图收藏的黄河相关历史文献可以概括为两大类 :一类是特藏,包括 舆图、金石拓片等 ;一类是古籍(书籍),包括善本、普通古籍、地方志、民族语 文文献等。这些文献类型有时并不单一,例如古籍中有舆图,图说类文献既是舆图 也是古籍,石刻舆图拓片既是舆图也是拓片。 所谓鉴古知今,充分利用这些历史文献,对于当前乃至以后的黄河研究仍然具 有重要意义。早在民国年间,汪胡桢等辑印的《中国水利珍本丛书》就影印收录了 35 册水利古籍。近几十年间,黄河相关历史文献主要出现在三类整理影印项目中 : 一是水利著作整理影印,例如 1996 年台湾文海出版社出版的《中国水利要籍丛编》、 2004 年线装书局出版的《中华山水志丛刊·水志卷》、2006 年广陵书社出版的《中 国水利志丛刊》等;二是黄河专著整理影印,例如 2004 年湖北人民出版社出版的《再 续行水金鉴·黄河卷》、2015 年中国水利水电出版社出版的《中国水利史典·黄河 卷》等 ;三是与黄河密切相关的其他水系如大运河等专著整理影印,例如 2014 年 国家图书馆出版社出版的《中国大运河历史文献集成》、2019 年学苑出版社出版的 《中国大运河历史文献集成·续编》等。除此之外,单件古籍的出版影印也不在少 数,例如 2007 年天津古籍出版社影印出版了清代张鹏翮的《治河全书》、2017 年 中国水利史典编委会重新整理了《河防一览》并连贯展现了《河防一览图》等。不过,这些项目都没有对黄河相关历史文献进行全面的整理和汇总,文献类型也比较 单一,仅限于书籍。在此背景下,本书以国图藏品为基础,拟对黄河相关历史文献 进行全面、综合地整理和辑录。在国图藏黄河相关历史文献中,舆图和古籍的数量 最多,因此这两者也是本书的重点所在。 一、黄河相关舆图 流传至今的黄河相关舆图,从制作方式来看,早期以刻石、拓片为主,在元、 明、清时期以绘本和刻本为主,到了民国时期则以铅印本、石印本、油印本、晒蓝 本等为主 ;从装帧形式来看,有卷轴装、经折装、册页装等,其中有不少大长卷, 例如明代的《河防一览图》长达20米,是我国现存最长的一幅黄河、运河工程图。 国图所藏 1949年前出版或制作的黄河相关舆图约有400种,在绘制年代、河段区域、 内容类型等方面均有鲜明的特征。

(一)绘制的年代

黄河作为地理要素在舆图上出现的年代很早。我国现存最早的石刻舆图之 一——刻于齐阜昌七年(1136)的《禹迹图》上关于黄河的刻画就已经相当准确、 清晰。但是,现存最早的专门的黄河图出现在元代。 1. 元代 元代,我国现存最早的治河工程图说问世,即王喜的《治河图略》。至正四年 (1344)五月,黄河在河南开封一带白茅堤、金堤决口,灾区百姓死者过半,朝廷 因此下令访求治河方案。王喜曾任河工,极有可能在此时撰成《治河图略》一书。 此书前半部分列禹、汉、宋、元时期的黄河图及治河、河源之图共12幅,其中有 目前已知最早的黄河河工图。每图均附图说,略载古今黄河水害与水利关系,陈述 治理方案。不过,国图收藏此书的最早版本是清嘉庆年间的刻本。 2. 明代 明代最著名的黄河舆图当属治河名臣潘季驯编绘的《河防一览图》。此图以黄 河为主,并行绘出黄河与运河,所绘黄河起自发源地星宿海、直至江苏云梯关入海, 黄河两岸堤、坝、闸等防护工程标注醒目、标记详细。《河防一览图》是我国现存 最长、最具代表性的一幅古代黄河、运河工程图,对其后河渠图的绘制产生了深远 影响,在黄河、运河水利史和古代地图史上占有重要地位。比《河防一览图》更早 的明代黄河舆图是刘天和编绘的《黄河图说》。地图绘出自陕西潼关至淮安府以东 入海口之黄河河段,突出反映了嘉靖十四年(1535)黄河分三道入淮出海的情形。 图上图说详细记录了洪武二十四年(1391)至嘉靖十三年(1534)黄河五次流入运 河的情况,总结了黄河河道变化无常的六大原因,并提出治黄意见等。此外,郑若 曾撰《黄河图议》、吴山辑《治河通考》、南明时期郑大郁编订的《河防考》中均有 黄河图。 3. 清代 清代是黄河舆图绘制的井喷期,可谓数量众多、类型多样。国图藏黄河相关舆 图绝大部分出自这个时期,总数接近400种。长卷彩绘本舆图通常绘制精细,兼具 实用价值和艺术价值。例如清中期的《黄河水道全图》,细致描绘了自星宿海至云 梯关入海的黄河,图幅近6米长;清中期《六省黄河工程埽坝情形图》描绘了起自 上源阿尔坦河,流经甘肃、陕西、山西、河南、山东、江南六省入海的黄河,并且 详细标出了黄河下游沿岸埽坝工程,图幅近7米长。随奏折河图则是清中后期黄河 彩绘舆图的重点之一。这些河图通常随治河大臣或地方官员的奏议一同向上呈报,制式相对统一,绘制精细,贴有贴签,反映实时河事。例如道光年间《委勘中河厅 中牟下汛河势工程实在情形图》《中牟大工双合龙安澜图》《中牟县境内被水大概情 形图》等。 4. 民国时期 民国时期的舆图注重实测和科学,大多运用现代技术绘制而成,和之前的传统 地图已相去甚远。舆图的绘制主体也发生较大变化,黄河水利委员会、经济委员会、 建设厅、水利局等机构成为绘图主体,例如黄河水利委员会印制了《实测一万分一 图》《实测五万分一图》、河北省建设厅测量处编制了《实测黄河两岸五万分一地形 图》等。

(二)绘制的河段区域

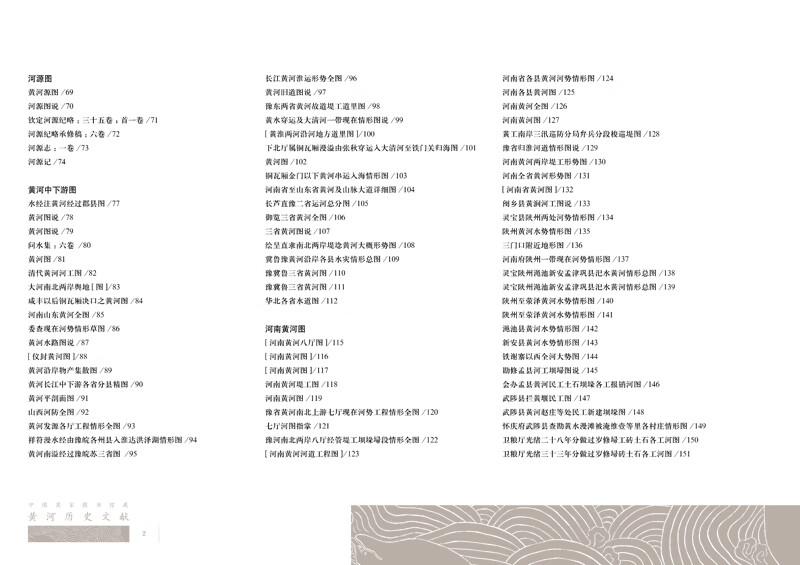

黄河源出青藏高原的巴颜喀拉山脉后,呈“几”字形流经青海、四川、甘肃、 宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等九个省区,最终流入渤海,干流全长约 5464 千米,流域面积约75.2万平方千米。国图藏黄河相关舆图除黄河全图、黄河 源图外,基本为中下游地图,主要涉及河南、江苏、山东三省。 1. 黄河全图 黄河全图指记录黄河自源头至入海口处全程的舆图。除历代河徙图外,国图相 关藏品中仅有明、清两代的黄河全图。明代黄河全图均与治河专著相关,包括潘季 驯《河防一览》系列著述中的《两河全图》、郑若曾撰《黄河图议》中的《黄河图》、 郑大郁编订《河防考》中的《黄河图考》。长卷《河防一览图》事实上也属于《两 河全图》系列。清代黄河全图较多,除书籍中的舆图外,尚有作品近10种,包括 张鹏翮组织编绘的《黄河全图》,传统彩绘长卷《黄河图》《黄河发源归海全图》《黄 河水道全图》《六省黄河工程埽坝情形图》等,以及传统与现代制图方式相结合的 舆图《中国黄河经纬度里之图》。 2. 黄河源图 中国在唐代就已经对黄河源头有了一定认识。元、清两代,朝廷数次派员探查 黄河源头,每次勘察完成后,均有相关河源图面世。例如,清乾隆四十七年(1782), 为河南青龙冈堵口事,皇帝命乾清门侍卫阿弥达恭祭河源。阿弥达勘察完毕后,认 定阿勒坦郭勒即河源,返回后绘制了《黄河源图》。国图藏乾隆六十年(1795)刻 本《黄河源图》中,地图绘出星宿海西南阿勒坦郭勒及噶达素齐老山上的天池,即 黄河之源。 3. 黄河中下游图 国图藏黄河中下游相关舆图主要涉及河南、江苏、山东三省。其中,河南省 内黄河图有 160余种,时间从清咸丰初年到民国时期;江苏省内黄河图有50余种, 时间从清乾隆年间到民国时期;山东省内黄河图有110余种,时间从清光绪年间到 民国时期。这些黄河图的内容大多涉及河势水情、堤防工程、水患情况及治理等, 例如《河南黄河堤工图》《勘查豫省中河漫口黄水经过州县入淮归湖情形图》《桃北 厅属萧家庄漫口拟请坝基引河情形图》《利津县被淹村庄图》等,但各省内容也略 有侧重。江苏省境内黄河图年代相对较早,山东省境内图则年代相对较晚,这是因 为黄河入海口在清咸丰十年(1855)发生了大变迁。南宋之后的黄河南流夺淮入海, 以江苏安东县、清河县一带为入海口。清咸丰十年(1855),黄河在河南铜瓦厢一 带决口后,开始以山东利津一带为入海口。江苏省境内黄河图较多绘出了黄河夺淮 穿运的情形,山东省境内图则反映了张秋附近黄河穿运的情形。 此外,黄河中下游段的跨省舆图也有不少。例如,明嘉靖时期刘天和《黄河图说》描绘了自陕西潼关至江苏淮安府之黄河,清同治年间查筠绘《清代黄河河工图》 记录了自陕西潼关至山东利津段黄河,清光绪年间《河南省至山东省黄河及山脉大 道详细图》绘出河南武陟县黄沁交汇处至山东境内的黄河河道,民国时期《山东及 江苏黄河水灾图》绘出自山东董庄至江苏东海段黄河。

(三)绘制的内容

(四)国图藏黄河相关舆图主要包括河道图、河徙图、河患图、河防工程图、河工技 术图等。 1. 河道图 河道图是以记录黄河河道为主的舆图。大体分为两类,一类是以黄河为局部的 舆图,一类是以黄河为全部的舆图。在黄河作为局部出现的河道图中,黄河与大运 河、淮河、长江等其他河流水系同时展现。例如《江淮河及南北运道全图》《长江 黄河淮运形势全图》重点描绘了长江、黄河、淮河及运河水系情况,反映了黄河、 淮河、长江下游与运河之间的关联;《淮黄交汇入海图》详细绘出黄河、淮河交汇 入海的情形。以黄河为全部的河道图又可分为两种,一种是黄河全图,一种是黄河 局部图,后者主要是黄河中下游图。 2. 河徙图 河徙图是记录黄河河道迁徙的舆图,多以历代河图的形式汇集成册。国图藏 有不同年代的彩绘本《历代黄河移徙图》四种,每种图一般收录现时总图一幅及从 大禹时期至绘制时期的历代河图若干幅,再现历代黄河河道变迁情形。清代刘鹗的 《历代黄河变迁图考》分禹贡全河图考、禹河龙门至于孟津图考、禹河孟津至于大 陆图考、禹贡九河逆河图考、周至西汉河道图考、东汉以后河道图考、唐至宋初河 道图考、宋二股河图考、南河故道图考、现今河道图考等10幅,主述历代史籍中 有关黄河流向、徙道之记载,以考证黄河历代迁徙情况。国图还藏有1940年12月 (日本昭和十五年十二月)香川正治编纂、小林德监修的《黄河河道变迁图》彩绘 本及印本各一种。 3. 河患图 河患图是记录黄河河道漫溢、决口等灾后实况的舆图。本书收录的清代《光绪 十三年陈州合属被水图》《陈州府淮宁县呈黄水冲淹集村并大溜经过地方舆图》《中 牟县境内被水大概情形图》《开封府附近黄河漫溢情形图》《武定府利津县呈送秋禾 被水村庄处所区图》等均描绘了各辖境内黄河泛滥淹没村镇的情形。从现存舆图来 看,河患图以河南省境内最多,其次为山东。 4. 河防工程图 河防工程图是描绘黄河堤防工程的舆图,涉及堤、坝、埽、堡等工程。本书收 录清代河防工程图数量最多,且多为随奏折河图,有题名和贴签,同奏议一起向上 递送,用于汇报某次具体治河工程。从目前国图藏相关舆图来看,有明确年代的舆 图均出自清代,以道光二十二年至二十三年(1842—1843)、光绪十九年至二十三 年(1893—1987)、光绪二十八年至三十年(1902—1904)以及宣统元年(1909) 为主。例如,《丰汛六堡漫工添建坝基并挑浚引河情形图》、清道光二十二年《桃北 厅属萧家庄漫口拟定坝基引河情形图》《中牟下汛九堡拟估引河情形图》、清光绪年 间《下南河厅经管祥陈三汛堤工事宜图》《下北河厅属光绪二十八年分岁修埽砖土 石各工河图》等均为河防工程图。 5. 河工技术图 河工技术图指记载河工器具、工程技术等的舆图,一般以图说形式汇集成册。这类典籍出现的年代较晚,从国图收藏情况来看,最早出现在清乾隆时期。《河工 器具图》《河工器具图说》《疏河钯障图说》《河工图说》以及光绪年间的《河口合 龙图谱》、民国年间的《河工合龙做法图式》等都属于河工技术图。以《河工器具 图说》为例,全书详述治河工程器具的名义、沿革、构造、使用,总计收录河工器 具 289种,是中国古代最系统、最完善的一部介绍清代河工器具的图集。 国图藏黄河相关舆图内容丰富、类型多样,在上述内容类型之外还有不少舆图, 例如军事防务图、经济地图等。清同治四年(1865)《大河南北两岸舆地图》系清 代河南地方军事机关派员勘查呈报之黄河两岸应添设炮位及防务图。20 世纪30年 代的《黄河沿岸物产集散图》则详细标注了当时前黄河沿岸各省面积、人口,各州 县物产统计数量及其输出、输入情况。

二、黄河相关古籍

从专指性来看,黄河相关古籍可以分为两类,一类是专述黄河的古籍,一类是 涉及黄河的古籍。前者主要涉及源流考证、治河理论、治河实践、河工技术、案牍 汇编等;后者主要包括历代正史、地方志、综合性水利著作及运河、淮河相关水利 著作。西汉《史记》卷二十九为《河渠书》,此后历朝正史沿袭《史记》体例,均 有水利相关内容,而且大部分篇幅涉及黄河流域。黄河流域各省府、州、县地方志 中也均有黄河相关记载。但是总体而言,史书、地方志并非以水系、水利为主,因 此本书不予收录。以下主要从编撰年代和内容类型两方面来介绍国图藏约180种黄 河相关古籍。

(一)编撰年代

春秋、战国时期,《尚书·禹贡》《管子·度地》《周礼·考工记》等文献中已 经出现了有关黄河的记载。《汉书·沟洫志》记载的西汉末年贾让 “治河三策”,是 我国历史上首次系统地提出综合治理黄河的理论。北魏时期,郦道元撰成四十卷 《水经注》,详细记载了1000多条大小河流有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等。 这是中国古代最全面、最系统的综合性地理著作,其中卷一至五讲述黄河,记载了 黄河河道历史变迁等内容。此后,黄河在文献中的记载越来越多,但是基本作为全 国水系的一部分出现在综合性水利著作中。直到唐贞元十四年(798),贾耽完成了 十卷本《吐蕃黄河录》,有关黄河的专著才真正问世。这是已知中国古代第一部以 黄河命名的专著,记载了黄河上游吐蕃(今青海与甘肃部分地区)境内“诸山诸水”的“首尾源流”。7世纪中叶以后,黄河下游河患增多,探索治黄方案的专著也相 应增加。例如,北宋庆历八年(1048),沈立搜集治河史料,撰成《河防通议》一书; 宋大中祥符八年(1015),著作郎李垂上《导河形胜书》三篇并图,欲复九河故道。 遗憾的是,元代以前的黄河专著均未能传世。 1. 元代 国图藏元代黄河相关古籍 3种,包括潘昂霄的《河源志》、赡思(清朝改译为 沙克什)的《河防通议》以及欧阳玄的《至正河防记》。至元十七年(1280),世祖 忽必烈派遣元帅都实考察黄河源。这是中国历史上第一次大规模考察河源。都实一 行历时四个月到达河源地区,同年冬回到大都(今北京)。潘昂霄根据都实之弟阔 阔出的转述,写成《河源志》一书。此书对黄河源头一带的地形、水系、动植物、 人口分布等记录较详,被视为第一部黄河源头风土志。至治元年(1321),沙克什 将北宋沈立所著《河防通议》和南宋周俊所著《河事集》以及金代都水监编著的另 一种《河防通议》加以整理改编,整合成《重订河防通议》。这是中国古代第一部 全面讲述河防工程的专著。 元代尽管历史不到 100年,但是流传下来的黄河专著以及治水相关论述已经超过前朝。不过,从国图收藏的版本来看,这些论著的初刻本均已不存,目前能看到 的基本是清代或民国年间的重刻版本。 2. 明代 国图藏明代黄河相关古籍 10余种,其中最出名的当属潘季驯《河防一览》系 列著述。从嘉靖四十四年(1565)开始,到万历二十年(1592)止,潘季驯奉三朝 简命,先后四次出任总理河道都御史,主持治理黄河、运河工程,前后持续27年, 为明代治河诸臣在官最长者。其十四卷本《河防一览》比较全面地继承了前人治河 的主要成果,同时系统记录了潘氏治河的实践经验、基本思路和主要措施。此书是 “束水攻沙论”的主要代表作,也是16世纪中国河工水平、水利科学技术和治理水 平的重要标志,在问世后的300多年中对治河方针和河工实践一直起着指导性作用。 明代其他著述有刘天和著《问水集》,郑若曾撰《黄河图议》,曹胤儒辑《河渠考略》, 张复撰《黄河考》,李国祥著《河工诸议》,吴山辑《治河通考》,郑大郁编订《河 防考》,周堪赓著《治河奏疏》等。 明代治河著述的内容特点有二:一是黄、运两河密不可分,因为永乐年间明朝 迁都北上,运河的漕运作用凸显,朝廷一方面要引水济运,一方面要治黄保漕;二 是河图前必有《皇陵图》和《祖陵图》,因为明朝治黄要保证其凤阳的皇陵和泗州 的祖陵不受水患侵害。 3. 清代 同舆图一样,国图藏清代黄河相关古籍的数量也是历朝最多的。清代最成功的 治河者是康熙年间的靳辅。他在幕僚陈潢的协助下,继承了明代潘季驯“束水攻沙”的思想,采取浚淤、开河、分洪、堵口、筑堤、疏通海口等一系列措施,取得了清 朝 260多年中治黄通运的最大成就。与靳辅相关的治河著作有《治河奏绩书》《治 河汇览》《靳文襄公治河方略》等,与陈潢相关的著作有《天一遗书》《河防述言》《河 防摘要》等。其中《靳文襄公治河方略》是继明代《河防一览》后又一部重要的治 黄著作。 清代黄河相关古籍特点有二:一是源于治河实践的著作丰富,几乎所有治河名 人都有相关著作流传于世;二是内容来源多样,包括史料辑录、案牍汇编、经验总 结、善本杂抄、个人诗咏等。 4. 民国时期 民国时期黄河文献的特点是,科学著作、考察报告以及外国人士著作大大增加。 民国时期必须提及的机构是国民政府黄河水利委员会,这是南京政府于1933年设 立的流域性专业治黄机构,负责黄河及其支流的一切兴利防患事宜,为民国时期的 黄河治理做出了重要贡献。民国时期著名的水利学家有李仪祉、张含英等。国图藏 有李仪祉著《黄河之根本治法商榷》,此文对治黄工作有深远影响。国图收藏的外 国传教士著黄河文献有李佳白(Gilbert Reid)著《河工策》,书中详细介绍西方 治理河流泛滥之法,提出切实可行的决口后赈灾和救济办法。

......

温馨提示:请使用湖南大学的读者帐号和密码进行登录