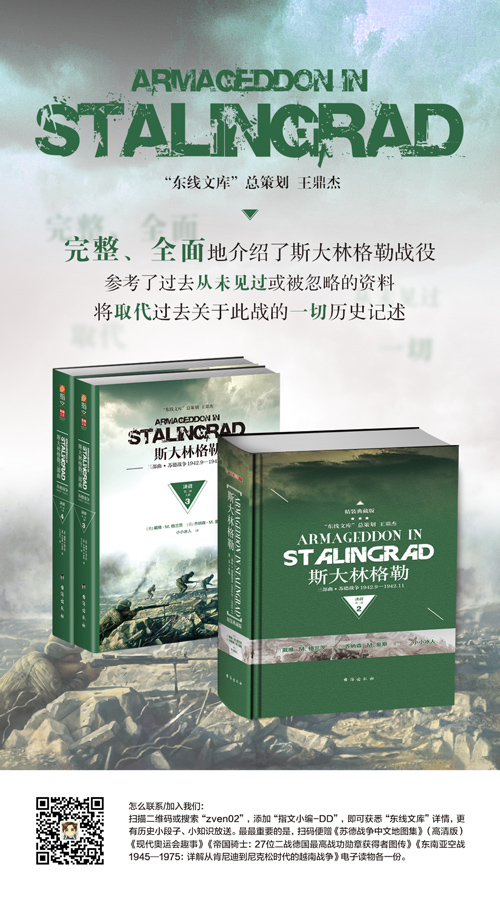

全方位多视角介绍斯大林格勒战役,参考了过去从未见过或被忽略的资料,将取代过去关于此战的历史记述。

海报:

德国人进攻斯大林格勒,zui初的目的是为了掩护德军侧翼,但面对斯大林“不许后退一步”的命令,这场进攻戏剧性地陷入停滞。苏军在斯大林格勒城内的顽强防御引发了一场巷战,德军对此毫无准备,结果丧失了他们特有的机动性、压倒性炮火和空中支援,并导致了zui终的崩溃。

《斯大林格勒三部曲第二部:决战》一书延续了戴维?格兰茨、乔纳森?豪斯对东线这场zui具代表性的战役和希特勒首次重大战略挫败的全新的出色描述。“斯大林格勒战役三部曲”的第一部叙述的是德国军队进抵斯大林格勒城下,而本部的重点则是导致这座城市沦为废墟的激烈战斗。

过去对这场战役的叙述依靠的是苏联方面的军事回忆录,由于相关错误和保密原因,这些著作不甚准确。而格兰茨和豪斯研究了过去从未有人使用过的资料,包括内务人民委员部(NKVD)的档案和苏联第62集团军、德国第6集团军的记录,从而为这场殊死战役提供了前所未见的细节和全新诠释。这些资料使两位作者得以重现逐时、逐街甚至逐楼的战斗,揭示出苏联守军如何在整座城市里设立起歼敌区并反复伏击德军先头部队。

两位作者还将对这些战斗的描述与希特勒、斯大林、双方的zui高统帅部和战地将领所做的决定以及东线较大的战事加以结合。他们在书中表明,德军的实力远较想象的为弱,消耗战造成的损失迫使德国人投入更少、更缺乏经验的士兵,以弥补先前的损失,并在一条不断延伸的后勤补给线上实施作战。

《斯大林格勒三部曲第二部:决战》以一部宏大战争著作的叙事力写就,取代了先前所有相关著作,与重点描述红军反攻行动的第三部一同构成了“斯大林格勒战役三部曲”的核心。

苏德战争期间,德军战无不胜的神话从1941年6月22日发动入侵起,一直延续至1942年11月19日苏军的战略性反攻。普遍的观点是,这场进军唯一的一次中断发生在1941年12月,严冬气候使苏联红军得以将德国人从莫斯科门前击退;待天气好转后,德军便恢复了他们惊人的进军,一路杀至斯大林格勒和更远处。但1942年11月,借口又变了——苏军压倒性的兵力优势、希特勒的胡乱干涉、遥远的路途和极度恶劣的冬季天气,这一切拖缓并最终压倒了德国军队。

实际情况却并非如此。诚然,在1941年最初的战斗中,苏联红军各级指挥层缺乏优秀的指挥人员,致使德军多次达成合围,不到半年时间,红军损失的兵力高达400万。但即便在这场战役(“巴巴罗萨”战役)中,德军快速部队也经常超出己方后勤补给和依靠步行及马匹的步兵支援梯队的范围。德军机械化先遣部队每前进100—150公里便不得不停下脚步,等待燃料、弹药和支援步兵赶上。停顿期间,大批苏军士兵逃出德国人松散的包围圈,重新加入己方部队后再度投入战斗。1941年间至少有两次,德军装甲或摩托化师被苏联红军彻底包围,像第14装甲军通道战这种情况变得越来越常见。被困的德军部队能够幸免于难,完全是因为其自身接受过出色的训练,以及苏军指挥员缺乏协调大规模部队实施反突击的能力。

德军赢得了每一场战斗的胜利,却失去了无可替代的老兵;苏军输掉了每一场战役,却学到了新的经验教训,并将这些来之不易的经验与他们战前的机械化作战理念逐渐结合起来。在国家指挥级层面上,不太能看出苏军的这种改善,因而希特勒和斯大林都认为他们的下属缺乏进取精神。德国陆军总参谋长弗朗茨?哈尔德,在1942年的日记中写下了阴雨天气和另一些实际问题,可就连他似乎也相信苏联红军“虚弱无力”。实际上,双方军队朝战术均等的方向发展得非常快,这将给德国人的后续进军造成更大的问题。

至于战略和战役指挥,希特勒和斯大林确实会不时干扰他们的战地指挥官,但是,这些独裁者插手干预时,他们的判断往往是正确的。苏德战争的第一年和整个上半场,希特勒通常都会听从将领们的建议,哪怕直觉告诉他这样做不行。另外,他经常容忍态度和缓的异议。例如胡贝将军,1942年8月曾打算率部突围,可他不仅没有受到惩处,还在次月被擢升为第14装甲军军长。当年7月3日,希特勒和将领们开玩笑时谈及英国的做法,英军将领在北非失利一次就会被解除职务,因而彻底丧失自主决策权。

更重要的是,整个苏德战争期间,德国的战略目标与战役、战术手段之间呈现出一种可悲的脱节。最初的“巴巴罗萨”计划认为,一旦在苏联西部以一连串合围战歼灭红军,苏维埃政权就将垮台,各个被压迫的民族会把德国人视为解放者热烈欢迎。这种臆测既低估了苏联通过庞大的预备兵源重新组建新部队的潜力,也小觑了苏维埃政权掌控权力的能力。另外,德国人对斯拉夫人的种族偏见,再加上他们在被占领地区采取的经济、政治掠夺计划,最终也迫使大批潜在的合作者投入苏联政府的怀抱。

为击败一个强大、不共戴天的敌人,必然要进行旷日持久的消耗战,但德国对此毫无准备。事实上,德国人是杰弗里?帕克和另一些人所说的“西方战争方式”的典范——坚信出色的训练、纪律和技术能够赢得一场快速、果断、决定性的胜利,从而将经济和社会受到的影响最小化。可是,入侵苏联时,德国陆军实现机械化和摩托化的兵团不到20%,就连寥寥无几的快速师,配备的也只是德制、捷克制和法制装备的大杂烩,不仅在战术上毫不兼容,还导致远距离后勤补给难以为继。其他部队的前进基本靠步行,大炮和补给物资靠役畜拖运,与上一次世界大战的情形相差无几。

1941年12月失利后,德国人采取了增产措施,但还是没有为这场战争实施全面动员。相反,位于东线的三个集团军群,只有一个(“南方”集团军群)为1942年的战役获得了重新装备的优先权,可即便是“南方”集团军群,各个师的兵力和装备也没有超过规定编制的85%。例如,1942年战役发起两个月后,第16装甲师到达伏尔加河,该师可用的坦克很可能不超过75辆,师里的摩托化步兵也已严重减员。武装党卫队这种精锐部队是唯一的例外,第二场攻势发起前,他们的装备和兵力得到了彻底补充。必须指出,德军士兵尚未踏入斯大林格勒城内的街道,后勤和地理问题便已削弱了德军的攻势。

……

“东线文库”总序

前言

第一章 兵临城下

第二章 斯大林格勒城郊之战,1942年9月3日—12日

第三章 斯大林格勒中部和南部之战,1942年9月13日—26日

第四章 对工人新村的初步突击和消灭奥尔洛夫卡突出部,1942年9月27日—10月3日

第五章 对工人新村的最后突击和第6集团军侧翼之战,1942年10月3日—13日

第六章 拖拉机厂和斯巴达诺夫卡村之战,1942年10月14日—22日

第七章 进攻“红十月”厂和“街垒”厂,1942年10月23日—31日

第八章 侧翼的战斗,1942年9月11日—11月18日

第九章 对“街垒”厂和“红十月”厂的突击,1942年11月1日—18日

第十章 总结

参考资料

温馨提示:请使用湖南大学的读者帐号和密码进行登录