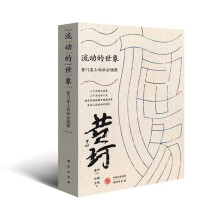

《素心》呈现了十三种通过“乡居”所追寻到的美的生活方式,行于路、迷于事、耽于美、归于隐,通过美的居住饮食、造物、悠活、奋斗,表达人们对美好生活的向往,来诠释“素心”这个生活理念。本书以自述或访谈形式,去呈现每个人不同的生活方式,展示乡居之美的魅力。

每一位都是素心人。遵从自己的内心生活的人,每一天都充满欢喜。

素心,是一种积极认真的世界观,是真诚与坦然,是温暖与热忱;素心人从不拒绝改变,也不害怕未知;他们绝不会随波逐流,更不会得过且过。他们是对自己有清晰的认知的一群人,目

标明确, 目光坚定, 他们比谁都更明白内心自由与个人奋斗的价值。

素心,便是极简、至美,便是心灵的大自在、大境界。“闻多素心人,乐与数晨夕。”真好。愿你翻阅此书时,能从书中这些素心人身上,读到真意,读出真趣,读得真我。

一大碗:在大凉山的星空下

文、图|一大碗

最开始,只是因为淘宝上那家文青女装店。

那个自称倒买倒卖的服装小贩,在自家的电子杂志里,讲起自己从上海逃跑,到空气稀薄的白马雪山去支教的故事。他讲起因为水管爆裂而停水良久的山间小学,讲起一群朴实的藏族孩子。

还有这种活法啊!

这个原本让人不屑一顾的淘宝小贩,此刻屹立在巍峨的雪山山头;原本还为舒坦日子沾沾自喜的我,此刻成了山下渺小的仰望者。

我,刚从大学毕业,顺遂地进入一家不错的传媒公司。

我的生活很平静。气派的写字楼,进门就见帅气的保安小伙跟你问好,电梯里时不时遇见西装笔挺却焦头烂额的青年,或是修长挺拔的职业女性,就像少女憧憬的电视剧里的职场女性那样。

除了离家稍远、下班堵车以外,这份工作没什么好抱怨的。

但是我得了异想天开的病。每隔一段时间,就得搞点花头矫情一番。不过多数时候,想过就算做过了。但是这一次,我平静的生活居然被刷淘宝打破了。

然后,“四川省索玛慈善基金会紧急短期招募”的微博适时闯入。

当我告诉小伙伴,我决定去支教时,他们给了我五年前决定做老师、三年前决定当记者、两年前决定考研、一年前决定好好赚钱时一样的反应——去去去!

通过支教报名审核之后,我只给基金会打过一个电话,告诉他们,我会在下个月月初来报到。

此后,办理辞职手续,准备奔赴四川支教“前线”。尽管如此,我仍然有着不可名状的恐惧。

我后悔了,我想回家

当我终于出现在西昌机场时,基金会的人反而诧异了,大概是他们见惯了很多报名者没有下文、不了了之。

没有想象中的热烈欢迎,没有慈善机构里理所应当的温暖。办公室里各忙各的,偶尔来个支教老师,和熟络的志愿者私聊甚欢。

有人拿个文件给我——《索玛花支教工作手册》。“看吧,这就是你今天的工作。”

然而我内心一直在恐惧。如果你问我怕什么,我大可解释出一大堆:怕地震,怕虱子,怕站上讲台,怕洗不了澡,怕爬山,怕黑,怕小孩子,怕自己不到一个星期就哭着跑回家丢人,怕所有可笑而幼稚的小事。

到达西昌的第二天,尚未尝到任何苦头,我就一把鼻涕一把眼泪地给家里打电话,我后悔了,我想回家。

幸好,我很快被“打包”上山。接下来,是为期一周的山里培训。

离西昌市区最近的索玛花爱心小学,从山脚下的四合乡走上去,两个钟头就到了。

几年前登山狂魔“老邪”路过这里,见到背着木柴或娃的孩子,便再无法视若无睹。多方联系,四处奔波求助,终成“索爱”,这才有了这所爱心小学。

在高山面前,师范专业、小学实习经验,这些履历不堪一击。这山里的一周培训时间,颠覆了我的观念。

听课、备课、上课,训话、改作业、开教研会;虱子窝、潮湿的木柴和伙房、堵塞的简易茅厕……我不敢触碰孩子,尽量逃避学生宿舍,小心翼翼地上厕所,因害怕虱子而浑身包裹得不留一丝缝隙,睡觉也不翻身……

第一堂课

四川省西昌市美姑县尼哈乡安曲村小学。刚到时,我管它叫:这个鬼地方。

这个鬼地方够高,半路上就用突如其来的高原反应把昏昏欲睡的我惊醒,吓得我以为自己就此聋了。

这个鬼地方真冷,七条棉被和两个热水袋,是基本配备。这个鬼地方潮得很,褥子湿得能拧出水,每天不掀开晾晾就发霉。这个鬼地方爱刮妖风,好好的五星红旗愣是刮碎了,撒泡尿就是一屁股的风中凌乱。

在这个鬼地方,人们围观学校就像逛动物园。满地跑的鸡狗猪牛羊兔,甚至传说中的熊猫都不奇怪,唯有汉语老师,才是珍禽异类。猛一抬头,你总会被那些不知何时探进房间的脑袋惊到。

可是对着那一张张粗糙却难掩纯真的脸,你没法生气,没法责怪。

我们的第一堂课,是教小朋友使用厕所。

踩在哪里,蹲在哪里,精细讲解每个步骤。黑板上画图,用肢体动作亲身示范,并且请男生女生上来表演一下。接着跑到茅厕门口排好队,逐一进去练习。最后,全校师生一起清理厕所。

孩子时不时哧哧地笑着跑出来,用彝语窃窃私语几句,使队伍一片哗然。这时我须得使尽全力,才能憋住笑意,做出生气的样子斥责一番,好让大家相信,上厕所是一件必须严肃对待的事情。

“老师再见!”

“再见”,是孩子们学会的第二句汉语,第一句是“早上好”。第一次对着每一个进教室的孩子大声说“早上好”的时候,他们只是呆呆地看着你。“早上好!”你又说了一次,这时兴许他们会低着头害羞地跟你咿呀学语一句:“早上好。”

当然,尽管是第一次看到外面来的老师,但在孩子的世界里,熟络起来的时间就是那么短。到了放学的时候一切就不同了。孩子们排着队,一列一列地逐个和每位老师大声挥手告别:“再见!再见!再见!”那场景,比《音乐之声》里的孩子们吟唱着晚安告别宴会的样子,更柔软温暖。

我们也不断地重复这句话,看着他们向四面八方的山头走去。时不时地,孩子们会停下脚步转过身,再次喊道:“李老师再见!张老师再见!”

我也笑着回应“嗯嗯,再见!”这时孩子们的兴奋突然一发不可收。忽略告别的含义,只是将告别变成了游戏——双脚站定,用那种山里人特有的嗓音不断地喊:“再见再见——”只为等着你同样嘹亮地回答。

后来我数了数,七十个孩子,我至少得说四百个“再见”,才能真正将他们送走。

其实,就像孩子们一样,那也是我的第一次。第一次来到两千四百米的高山生活,第一次给一句汉语都听不懂的娃儿教书上课,也是第一次和彝族孩子近距离接触,成为朋友。和他们一样,我不安、焦虑。

可是那天下午,大概放学了半小时之后,当我在学校后院突然听到远处传来的喊声:“老师再见!”

环顾四周,群山围绕,我寻觅这个正在呼唤的孩子的身影,他大概就在回家路上的某个山头吧,我没有找到他,可是声音依然不绝于耳。

于是我也大声地对着每个山头喊:“再见!我们明天再见!”

满天星光

一到冬天,太阳下山得早,没有路灯这种可爱的东西,夜晚黑得很彻底。宿舍到茅厕的短短二十米路,对胆小的我来说,堪比西天取经的难。不管邻家犬吠,还是枯叶沙沙,都是我脑中的小妖怪。

某夜,当我又一次用逃命的速度冲进厕所时,我似乎听见了土墙外微弱的脚步声。可是探出头去,那里一片漆黑。瞬间我头皮发麻,一边挤出一丝声音问道:“谁?”一边举起手电。

光影里,我的室友正朝我摆手,“关了关了!这么亮开什么手电!看不见了!”说着继续仰着脑袋——噢,看星星呢,真不少!漫天星斗,一闪一闪铺满银河,就跟照片上、电视里看到的一样。

她在看星星。她就这样伫立在黑暗中,痴痴仰望着星空。我也看,可是却什么都感受不到,就像看着照片、电视一样,就像看着城市里雾霾密布的夜空一样——麻木。

后来有一晚,我和室友拎着两个水桶,去隔壁借水。水流以滴漏式的速度缓慢流进桶里,我们只好傻等。闲来无事抬头看天。一如往常,是比钻石更璀璨的星空。瞧这儿!左右各三颗,中间两颗,这是猎户座的腰带。那边有个“W”,是巨蟹……

就在我的室友饶有兴趣地比画时,我眼前闪过一道光,拖着长长的尾巴,穿过银河,消失在黑暗里。

流星!我惊叫一声,激动地扯着室友的胳膊。

此后的三小时里,当流星雨接连滑落时,我真切地被感动到了。

后来回想,大概就是从那天开始,“这个鬼地方”变成了“我们这儿”。

也是从这天起,我开始炫耀我们这儿的美丽——云雾缭绕的山谷,云破日出的雪山,还有“疑是地上霜”的满地月光,都成了我眷恋不已的奇迹。

我也不怎么用手电了,不知不觉站在茅厕旁的黑暗里,从猎户座找到巨蟹座,一站几个小时,觉得这么充实地浪费时间真好。

甚至一想到不久以后,我就将离开这片星空,便不自觉地为回家而伤感。

可是不知道为什么,我始终看不到最著名的北斗七星。临别前晚,我花了一整夜寻找,依旧不见,终于放弃,打算抱憾而归了。万没有想到,第二天凌晨五点,天还没亮,星空和昨夜一样美丽,当我们为赶去县城的车起早时,我看到了显眼的北斗七星闪烁在半空,似乎要与我告别。

我们目送着彼此离去。

“老师再见!”环顾四周,群山围绕,我寻觅这个正在呼唤的孩子的身影,他大概就在回家路上的某个山头吧,我没有找到他,可是声音依然不绝于耳。于是我也大声地对着每个山头喊:“再见!我们明天再见!”

王大濛:与草相对,日长如年

文、图|周围

久闻大濛先生名也。大濛,人称“江南草圣”,并非怀素狂书之草,乃是蒲草之草。买过他的蒲草书,网上观过他的蒲草展,也知道他造有蒲园一座,仰慕久之。有一次前往无锡,专程寻去蒲园拜访先生,于“一拳石斋”煮茶论道,赏蒲聊天,甚是欢喜。

1.蒲园之草

王大濛的蒲园,其实是一座私家园林,也是大濛位于无锡太湖附近的小院。其处山石林立,竹影婆娑,花草隐约。面积虽然不大,却是移步换景,果然是中国传统文人的意趣。

大濛爱上蒲草,大约有十年时间,当时并没有多少人玩这个东西,无锡古玩市场偶尔会有人拿了去卖,却无人问津。他就开始接触菖蒲,收集菖蒲,甚至自己去山野采集、种植菖蒲,从此一发而不可收。而今蒲园之内,约有二三百盆蒲草,姿态万千,高低错落,每一盆,每一株,都可令人细细品赏,流连不已。

为了安置蒲草,大濛特别搭建了一间斜顶玻璃房,从地上到几案上,再到凳上或竹架上,层层叠叠摆放着菖蒲。植蒲品种,有虎须、金钱、石菖蒲、金边菖蒲、银边菖蒲、日本菖蒲等,大者辅以假山灵石,草石穿插,如一座园林;小则仅可盈掌,精致可爱,堪为把玩。

一块石头便是一座山,一棵蒲草便是一片林。王大濛以中国传统绘画美学中的平远法、深远法、高远法植蒲,此为独创。兼以雕塑造型美学辅之,以增加其形态意境之美。此外,他还亲手制作了一批紫砂盆用以植菖蒲,在其空白处题字镌刻,盆草相映,古意顿生。

大濛种菖蒲,多采用明代的附石菖蒲种植。所谓附石,即它不光是种在盆里,而且附着在石头上。这种种植法需要在石头上打洞、引水、选择角度,让菖蒲与石头浑然一体,菖蒲的根从洞中汲取水分,时间久了,一派苍翠。大濛说,石与蒲是大自然的载体,让人有一种“卧游”之感,即便躺在家中,看到它,心中也有畅游自然的感觉。

他所选用的石材,包括太湖石、英石、昆石、灵璧石,还有别出心裁的戈壁石、瓦片等。所选水盆也极其考究,他爱历经时光抚摸的老石盆,也爱古雅沉静的紫砂盆。他亦会按照蒲草的长势将手边的旧物外形改造成搭配和谐的蒲草盆。他擅于动手,刻金石紫砂,掏砖瓦石盆,样样专精,无一不能。菖蒲盆的材质或陶或砂,或石或瓷;形制则有方有圆,有六角形,有海棠形;石则或壁立如岳,或偃卧如虎,形态迥异,各有千秋;石上盆上,常有他的刻字,更添几分清雅。

菖蒲其实并非现在才热起来,苏东坡等宋代文人就玩得很疯。大濛说菖蒲是一棵草,她的魅力,首先是一个“雅”字,非常淡雅。菖蒲生长于林间水溪,喜雨喜阴喜水,是至阴至柔之物,非常有文人气息,所以特别适合书房案头。

一株菖蒲,在大濛手中,成为自然与人文艺术的载体,体现着中国绘画的理念、造型艺术、书法艺术、镌刻艺术。蒲草或植于盆,或附于石,都成了中国传统文人心中的那一道山水。

2.时间之美

大濛植蒲,有山林气,这个气象也是时间“养”出来的。

明代文人高濂在《遵生八笺》中云:“菖蒲……欲其苗之苍翠蕃衍,非岁月不可。”大濛先生常常不修边幅,率意天真,每天早上起床后,第一件事就是去院子里看草,一点小变化,都能带给他小喜悦,这是一种渗透到生活缝隙里的欢喜。更多的时候,他也在蒲园中刻盆、琢石,一待就是半天,时光就在与草默然相对中流走。

而大濛认为,这样的时光是最可珍惜的。

他甚至反对菖蒲是用来“养”的说法。他说蒲草本来生在那里,即使是被他请到了生活中,他所做的,也只是陪伴它生长,关心它的生活。“最确切的说法,是草在‘养’我,是草在成全我,而不是我在施恩于它。”

蒲园中的菖蒲,每一盆都陪伴大濛好多年。正是这样的相互陪伴,使彼此熟悉。每一种品种的性情、脾气都不一样,正是这些微妙的细微差异,使各自有了只可意会不可言传的韵味,这就是文化。

金钱蒲是菖蒲中的皇后,蒲呈皇冠圆形,一圈一圈层层旋转而上。古人称之为“金钱”是形似钱之圆形,也说明它的高贵。

清代德化窑蒲盆种植的金钱菖蒲,已越十五载,蒲种年远而得之苍翠郁然,十五个春秋根茂叶密,这需要“时间”的参与。大濛认为,人与物的关系更需要时间,时间越长,越显完美。比如陈年普洱茶,十年、十五年、二十年,越陈越够味。比如中国画的宣纸、墨,随着时间的流逝,质地沉静火气全退,纸色墨色润泽如玉。再如太湖石的风化老皮壳,也是时间留下的“面容”,苍古闲远。

日月运转,风花雪月,春夏秋冬,把时间凝固在物之中。世上有很多不值钱的东西,正是它们带给你快乐,你的人生也因此得到滋养。这才是无价之宝。

3.艺术之玩

在作为“蒲人”声名远播之外,大濛的身份其实是江南新文人画家。《美术观察》对王大濛画作的评价是:王大濛的画一片空灵,自有文人画所特有的清淡萧散之气,使人如坐竹露荷风之中,悠然心会,俗虑自消。

离开了教学岗位,大濛让自己回归到一种“自由散漫”的状态。他给自己提出一个理念:要回到童年,要像童年那样去“玩”。

“我们小的时候都玩过,人生实际上最好玩的时光,就是小的时候。童年、少年仅有十几年,想起来却好似漫长的几十年。”大濛喜欢“山静似太古,日长如小年”这句话,没有目的、没有名利、任性地玩耍,会感觉时空拉长了。

大濛现在的生活状态,正如他的蒲草,宁静、闲适、散淡。与一片草默然相对,是最幸福的。“我不是浪费自己的晚年。以前要上班,很无奈。比如写论文,一定要按要求的形式来写,一定要在什么杂志上发,我真是没有兴趣。现在好了,我自己玩。其实是与大自然玩。在这种玩里,生发出来的思想,是有意思的。”

大濛之“玩”,是一种高级的玩,要玩出名堂,玩出“道”。玩物可以养志。跟谁玩?他是跟古人玩。生活即艺术,艺术即生活。大濛一直认同这句话。其实江南的文人,一直是坚持生活化的艺术的。古代一流的文人,都是隐居的。进了门,门一关,就是一片山林。艺术是为什么,最终还是要落到生活上来,要做生活的艺术家。

大濛说自己只是“为生活做点艺术”。现在大多数的人,是为面子活着,为别人活着,大多成了机器——都没有时间去思想了。“有钱难买是闲情”,大濛一日一日,为一盆盆蒲草,在园子里浪费那么多时间,他多奢侈。他认为这样的时间,才是真正有价值的。从这个角度说,大濛是真正受到了蒲草的滋养。

4.菖蒲之热

近几年,菖蒲忽然很流行。有的菖蒲一盆被炒到万元以上,也有人以种菖蒲为业,大发其财,大濛认为此举完全失去了精神性情和美学追求,等于失去了菖蒲的文化性。

菖蒲文化有两千多年的历史,即便不讲两千多年,就从苏东坡、陆游开始——他们都有菖蒲癖,也有一千余年了。古代的菖蒲文化,是我们中国人的精神底蕴,但很多年轻人并不知道是怎么回事。中国古代文人的审美理想,归根结底,就是“雅正”二字:“雅”,为修养与文气;“正”,为堂堂正正的浩然正气。菖蒲兼“雅正”于一身,是最符合中国文人精神的植物。大濛植蒲、写书、办展,梳理菖蒲文化脉络,传播菖蒲文化,实际上也是在弘扬中华民族优秀传统文化。

菖蒲热潮的兴起,归根到底还是一种内在的推动力,因为当下很多人的内心太需要这样一个载体,作为精神的寄托,和文化的回归。于大濛个体来说,他将菖蒲文化在理论上、历史上、情感上做了一个总结和呈现,对菖蒲文化的回归起了一个助推作用。

大濛还提到一件趣事。大濛的姐姐,有一天告诉他,妈妈最近在家里哭。问她为什么哭。她说这个大儿子(大濛)苦啊,他教书时很忙,现在退休了也没享福,成天在家里敲石头(做菖蒲盆)。大濛就跟姐姐说:“那我难不成也拿两把红扇子,到广场去跳舞吧?”大濛说,他敲石头,侍蒲草,才是真正的“享福”,身心两愉,乐在其中呢!

二冬:借山而居

文|简儿

当我意识到一切皆虚无的时候

才慢慢感受到存在

所以,每一天都很满足

每一年

都很丰盛

——二冬《鹅鹅鹅》

五年前,二冬花了4000块钱,租下了终南山的一座小院,使用期限20年。为什么选择终南山呢,二冬说,最大的原因是对西安有某种情结,对民族文化有某种依赖。

茫茫终南山,云深不知处。

二冬经常弄不清星期几,仿佛过着“不知有汉,无论魏晋”的日子。

每天早上起来,看一会儿从窗户钻进来的光。中午,坐在院子里的躺椅上,闭上眼睛,舒舒服服地晒一会儿太阳。那是比写诗、画画更诗意的存在。

二冬说:“有个家,有个院子,还有一个桃花源,其实并没有那么难。”

先是铺路,把石头一块一块搬进院子,在院子正对堂屋的位置,码出一条小路。再往缝隙里填土,然后抽支烟,等一场雨。

再刷墙、收拾屋子、搬家当,终于,二冬把一个破败、废弃的小院,变成了他心中的桃花源。

那天上山,雨实在下得太大了,二冬发来信息说:“上山危险,需要拐杖雨鞋雨伞。”

要不要上山呢?说实话心里颇是踌躇了一番,因为不知道那危险是怎样的危险,会不会有山体滑坡泥石流诸如此类的。

打电话给来接我们的小伙子梁雷:“到底能不能上山啊。”

“能。”梁雷倒是回答得斩钉截铁,“不过雨天路滑,必须用拐杖,已经给你们准备好啦。”

梁雷来接我们,果然,车后座上躺着三根竹竿。

我们就这样上了“贼船”。

雨哗哗地下,梁雷把车子开得飞快,简直像玩儿似的。朝车窗外偶然一瞥,不禁倒吸了一口凉气。山路两旁没有护栏,底下即是悬崖。

去山上访二冬的朋友,大多是梁雷拉上去的。梁雷眼睛小小的,说话像机枪扫射:“来找二冬的人很多,不过二冬不搭理他们哟。”

到了山路尽头,是一块小小的坡地。梁雷停了车,把拐杖递给我们,大手一挥:“上山。”

“怎么上?我望着一个高高的陡坡。”

“爬上去呀。”

梁雷笑了。

好吧。我承认我真是上了贼船。穿着裙子、凉鞋,背着一个大大的包。不过才爬了几步,鞋子就被黄土黏住了。像苍蝇粘在了胶水上,想上上不去,想下下不来。

梁雷说:“你这样子肯定不行,把鞋子脱掉,用脚趾的力勾住。”

脱掉鞋,赤着脚,这时已经顾不得被荆棘、小石子扎破脚,只一心默念菩萨保佑,千万不要掉下山崖。

坡陡且滑,有好几次,险些要滑下去了。幸亏梁雷把我拉住。

忽然听到了狗吠声,梁雷说:“小七来接我们了。”小七绕着我们窜来窜去,奇怪,小七怎么身轻如燕,我这笨重的肉身哪。唉唉。

终于,爬上最后一个土坡,赫然出现一个土黄色的小院,门是木门,贴了对联:一院春光赏无尽,满树槐花食有余。横批:我宅。

院子里铺了一条石头小路,两旁开辟了菜地,种了黄瓜、番茄、玉米、青椒,还有黄花菜。明丽的橘色花朵,衬托着土黄色的墙,格外有一种艳。

再往里走,即是三间瓦房。一扇木门,门上还有一副对联:鸡鸣狗吠泥炉温热,鹊啼莺啾花木清香。横批:沐暄。

三只狗,伫立在门口,它们是郑佳、土豆还有邻居秀琴家的,大声冲我们吠叫。梁雷说:“去去去,别叫,都是冬哥的朋友。”

二冬从院子里笑嘻嘻地走出来。

我嚷嚷道:“二冬,我差一点就死掉了。”

那一刻,出现在二冬面前的我是这样的,赤着脚,裙子上满是泥浆,头发湿漉漉,沾满了草叶。要多狼狈就有多狼狈。

二冬说:“快进屋,我去给你们找衣服。”

不行,脚上都是黄泥巴,还是先洗洗吧。我们去院子里的一个水泥池子里洗脚,一池的清水立刻变成了浑水。

“二冬,这水你喝不喝?”

“不喝,浇菜。”

我想,院子里的那些菜一定恨死我了。

二冬去隔壁屋子拿来烟灰色球衫、棉鞋。我惊讶地睁大眼睛:“现在是冬天吗?”

“嗯哼。”二冬笑了,“山上冷,先穿上了再说。”

果然,一坐下来就簌簌发抖。换上球衫、棉鞋,这才暖和起来。围着一只炉子,二冬沏茶给我们喝。

那一只炉子,上面有块搁板,铺上去可以当茶几,拿下来,往里面添炭火,冬天就靠它取暖。

琥珀色的茶汤,倒在白瓷茶碗里。喝了两口,渐渐缓过劲来,失去的魂魄终于又回来了。

开始悄悄环顾四周,这屋子看着甚是真切,和《借山而居》书里的那些图片一模一样。但比图片更亲切。因我来到了这屋子里,坐在了棉布垫上。目光触摸到了墙上的画,桌上的瓷瓶、水仙花、干树枝、藤筐、一块摩托车后视镜做的镜子、毛笔、砚台、宣纸。

那宣纸揉进了茶叶,写上去的字,有一股茶叶的清香。

墙上挂着一幅油画,画了一座山,一个人。一个人,走近一座山。也可以说,一座山,走近一个人。山是终南山,那个人,也许就是二冬自己吧。

二冬说:“不要给我戴隐士的高帽子,我的头没那么大。山上每个月只要花五十块钱。每天喂狗、喂鹅、画画、写诗、喝茶、听歌、晒太阳。这种逍遥的日子是我所喜欢的。”

二冬坐在一把躺椅上,背影像一帧静物。

院子里,黄瓜在攀爬,豆子在结豆角,西红柿在变红。几株黄花菜仰着金灿灿的小脸,欢快地笑着。郑佳和土豆躺在院门下,雨落在它们的脑袋上,湿漉漉的。

雨声吧嗒吧嗒,敲击着黑瓦。这雨声听着与别处的不同,更加古老、寂静、绵长、悠远。雨声中,所有的思绪似乎都淡了,远了,轻了,散了。一颗躁动的心忽然也安静下来了。

一记一记,仿佛恋人的爱抚,那爱抚既轻盈又温柔。

如果没有什么别的事情,几个人坐在廊檐下听一场雨也是好的。

当然没有什么别的事情,几个人不过只是坐在廊檐下听一场雨。

这一场雨,仿佛会一直下到天荒地老,时间尽头。

“人群和爱情都有催眠作用,让人不清醒。唯有孤独,清澈如初生。”

有一个下雪天,二冬一个人走在终南山上,天地之间是他一个人的脚印。这样浩瀚而虚空。一种孤独攫紧了他,但是他心里却感到无比的充实、丰盈。

何为孤独?二冬说,当遇到特别美的震撼的,手机拍不出来,诗和画都很苍白,又无法分享的时候,这个时候就特别孤独。

孤独是一种无法言说的美。

不羁& 行路

一大碗:在大凉山的星空下

宛小诺:相遇在此间,重逢在天涯

Ken:下个旅途遇见你

天真& 筑梦

赵统光:深夜建筑师

大濛:与草相对,日长如年

二冬:借山而居

周华诚:稻田小旅行

放达& 玩家

老树画画:不如与花缠绵

岜農:低头种地,抬头唱歌

一心& 造物

张晓玲:吃茶半日闲

陆玖:壶中日月长

张晓刚:琴箫人生

大爱& 至美

路景涛:不忘来自何处,也知去往何方