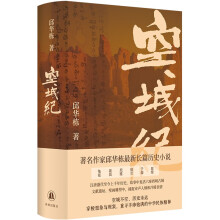

1898年,满清皇朝已风雨飘摇,在内忧外患的逼迫下,年轻的光绪皇帝大胆颁布"定国是诏",锐意变法维新,谭嗣同作为国家栋梁应诏进京了……

这是迄今为止,篇幅最宏富,史料最翔实、叙写最详尽的描写戊戌变法的长篇历史小说,它再现了1898短短一年中,发生在腐朽皇朝的所有大事件:中日海战、公车上书、强学会、百日维新、义和团、八国联军入侵、权贵亡命、自立军起义,塑造了一大批血肉丰满、栩栩如生的历史人物形像:谭嗣同、唐才常、梁启超、康有为、慈禧、光绪、荣禄、张之洞、袁世凯、赛金花、罗英,为中文学的艺术画廊增添了无穷的光彩!

谭嗣同等六君子喋血在菜市口,自上而下的维新变法最终失败了,但谭嗣同那振聋发聩的"今我中国未闻有因变法而流血者,此国所以不昌也。有之,请自嗣同始"的吼声,一直激荡着百年中的所有志士仁人。

在纪念辛亥革命一百年的今天,我们重读《戊戌喋血记》这部历史小说经典,不仅能让人重新接受一次国情教育、革命传统教育,更能激发我们缅怀先烈的情怀,思索中国终于崛起的艰辛历程,喷发自己为和谐社会建设添砖加瓦的斗志!

展开