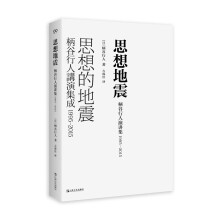

本书收录了作者近五年来撰写的一系列书评、笔谈以及回忆性的随笔。评论、追忆所及的对象,都是给作者的研究带来莫大教益的书和人。

是集收录了近五年来撰写的一系列书评、笔谈以及回忆性的随笔。众所周知,我在豆瓣网以“酒药女佛”的网名时常发表刻薄的短评,读者拿到此书,或许会觉得拘谨得有些乏味吧。其实这也不奇怪,在我的认知里,网络语言逞口舌之快,追求生鲜刺激,同时也是速朽的文字,落到纸面,虽然一切有为法终当坏灭,却毕竟是经过沉淀的思虑,相对经久耐磨一点。

评论、追忆所及的对象,都是给我的研究带来莫大教益的书和人。研究古代,当然要面对原典,对原典的体会越深,研究越有价值。但这种体会究竟要如何获得?是不是真的“书读百遍,其义自现”,甚至诉诸某种类似入定、附体的前现代宗教体验,还是需要借助后代研究者的洞见,找到一个切口?不同的学科、不同的研究者有各自的选择。我是历史学出身,古人说“读经贵专,读史贵杂”,历史研究总要在杂多、喧哗的史料中考辨事实,形成连贯的叙事,因此我不赞成现在某些极端的经典教育的方法,专守一经。相反,比较看重近代以来重要学术先辈的研究,往往他们和我享有相近的时代关怀。先行研究整理出来的图景在我们深入原典以后,一定会暴露出各种问题,修正这些偏差,说是学术的进步也行,说是时代推移看问题的角度不同也罢,无论怎样,我觉得回顾学术史是有必要的。不仅仅是学术规范的规定动作,而且对整个学术研究生活具有积极意义。

近年在历史学领域,流传着“中心陷落、边缘崛起”的概括[1],所谓中心,是指中国传统史学关注的政治、制度、经济等领域的研究;所谓边缘,是指国内以往较少触及的宗教、礼制、医疗、性别等等议题。以国内历史学界的坐标来看,宗教史的崛起,或者说以史学方法研究宗教,是一个新生事物。但与礼制、医疗、性别等领域比起来,宗教史又有它的特点。在我看来,医疗、性别等议题受到关注,是欧美后现代主义思潮之产物。身体和性,连同有关它们的知识和话语,都被视为权力运作的场域。于是这些议题从边缘成为了焦点,通过它们可以透视社会结构和权力关系沉默而微妙的运作。可以说,医疗、性别史的研究对象是古代,而尝试形成连贯的历史叙事,开创学术传统大概是在20世纪后半。宗教史的学术传统则相对悠久,近者可追溯到19世纪涂尔干、韦伯、马克斯·穆勒等人的作品,他们奠定了宗教研究的问题意识和基本方法。具体到佛教这样具有高度史书编撰意识的宗教传统,那么汉地的僧祐、道宣、志磐,南传系统的《大史》、《岛史》的作者,藏传系统的布思端、多罗那他,历代僧史作者和经录家都在不断地反思、重构佛教的历史。这些作品既是研究所取资的重要史料,又蕴含着深刻的史观。我们必须面对层层叠叠的史家撰述,不断推敲考辨,打碎他们的叙事,将立场与史实剥离开来,建立我们新的理解,既理解史实,也同情地理解古人的立意。这也是人文学科的乐趣所在吧。

相比于印、藏佛教,早期汉传佛教的研究传统不算特别丰厚。概言之,这一领域研究是在印度佛教的平行线、日本宗派佛教的反向延长线和汉学的基准面上展开的。成为不同国别、不同学术传统的观察对象,是佛教史区别于其他“边缘”史学议题的另一个特点。全面梳理学术史是未来计划中的工作,在此只想谈谈所谓“国际视野”。我觉得学术是可以逐代积累的,这种线性上升的史观可能会受到后现代主义的批评,但我仍然这样坚持,这是我对学术的根本信念,否则不成了沙上写字,水上划痕么?

只要承认这一点,回顾前人的工作,欧美、日本的学术成果就是不可绕过的。基本上所有中古时期的重要作品,如《高僧传》、《弘明集》、《原人论》、《笑道论》、《历代法宝记》,详细的译注本日文有、英文也有,唯独中文没有。国内的整理本,除了季羡林先生领衔的《大唐西域记》校注等寥寥数种以外,能与海外同类成果媲美者极少。更不用说大量的解题书、目录索引、百科辞典,以论文、专著形式发表的基础研究。这一方面与国内的学术制度有关。由于研究者多数能读一手材料,整理本又不计入学术业绩,因此国内学界不重视将研究成果落实到译注本和工具书中。另一方面,也与整个人文学科的兴趣和关怀有关。宗教向来不是中国传统史学的关注点,经过特殊时期,学术传承更趋衰微。而在欧美,基督教一直都是理解欧洲中世纪以降历史的关键;在日本,以宗派形式存在的佛教也一直都是不可忽视的社会力量。他们关心中国历史上的宗教问题,整理重要的宗教文本,也是自然的。

但这并不意味着我相信所有海外研究都必然优于本土,更不意味着我们应该全面移植他们的问题意识。深刻伴随着遮蔽。日本学者出于宗派意识,描述唐代和更早的六朝佛教,与中国佛教的实际面貌是有偏差的。汤用彤先生晚年撰写《论中国佛教无十宗》和《再论》,即对此而发,一度受日本强烈影响的欧美学界对此也有反思。同样,欧美学者抱持极端的后现代主义史观,将僧传类作品一概视为按照某种宗教理念书写的圣传(hagiography),抽离僧传的史实性(historicity),而仅仅强调史家的主观意志和书写格套,流弊也十分明显。和对古人的撰述一样,同情地理解先行研究的立场、关怀,而不成被其俘虏,是我追求的境界。我在书评中尝试掘发先行研究的命意所在和学术脉络,然而终因我个人理论素养有限,评说容有不当,视野容有拘狭,还请读者指正。

我本质上是个文献学者,最舒适的状态是沉浸于文本的细节,慢慢地校订、笺注。学术史上我最重视的书,也多数是那些核心文本的译注本。欲研治六朝佛教史,则当读《出三藏记集》、《高僧传》、《弘明集》,舍此别无他途!看书、校书是黯淡的事业,以之为根干,才能敷扬绚烂如花的论说。在校注中,阅读的收获和疑问都被展现出来,研究者时时查阅,认识便可稳步推进。本书所选的《三教不齐论》、《续高僧传》,未来要评介的日译《高僧传》、英译《冥祥记》,哪怕不纯是文本校订,也都是建立在文本细读上的研究。

学术书评应当有述有评,荣新江老师的教诲也是我时时温习的名篇[2]。作为学术书评的范本,我强烈推荐读者一读高峰枫老师评中译本《西方古典学术史》和曹凌兄评仓本尚德《北朝佛教造像铭研究》的两篇[3]。但由于学养的不足,许多时候我都是述多于评,不能算critical review,而只是introductory note. 这样做也有我的考虑。对于新一辈的研究者,阅读英文、日文应该没有太大的困难。全文翻译的意义就很有限了。翻译需要考虑遣词造句诸多因素,加上出版周期,必然造成信息的滞后。如果能在书评中,将各个章节的内容,乃至使用的关键材料一一注出,就相当于一份详细的索引。读者不仅能够了解全书的旨要,按图索骥,还能精准找到自己感兴趣的段落,便可迅速地获取学术资讯。这比泛泛概述全书内容,吹毛求疵地指出一些细节疏失更有价值。

试上高峰窥皓月,偶开天眼觑红尘,可怜身是眼中人。

静安先生这首词我很喜欢,今臆解之。学术追寻真理,因而是朝向永恒的。在这条路上,偶尔回头用超然的目光看看古往今来的追寻者,他们在滚滚红尘中有各自时空的局限,这其中也包括张望别人的自己。

我们的探寻之旅一定经过了某种特殊的路径,路径的选择有偶然性。十年前,我一个生活在21世纪中国的初学者,是通过芮沃寿《中国历史中的佛教》(中译本)和方立天先生的《魏晋南北朝佛教》这些书开始了解六朝佛教史的。这是市面易得的书。可是当我读进去,便会发现它们不是这个领域最重要的书,六朝佛教史最重要的奠基者,无过于汤用彤、塚本善隆、许理和这个三人组。后来学习印度佛教史,最近关注犍陀罗佛教,也都有类似的经历。每以晚近的综述或最热门的争议切入,寻波讨源,仍然回到那些真正的重镇。我并不后悔之前走过的路,哪怕是弯路,那些初级的读物可以被替换,但对我自有发蒙引导之功。

现在学术信息靠微信等自媒体传播,这是前所未有的局面,造成的一个弊端是大家过于关注活跃于当世的学者,特别是风神俊朗、言谈高妙的青年学者,每有新作,一时洛阳纸贵,却错失了过去一百多年里积累的真正重要的先行研究。本书收录了介绍平川彰《印度佛教史》几种译本的文字,未来也打算以学案体表彰前述汤用彤、塚本善隆、许理和,以及法国佛教学者的业绩,希望以开放稳健的态度面对学术史。

学术道路上的偶然,除了启蒙之书,还有领我入门的人。学问渐长,读物可以替换。老师的影响说是惠泽也好,符咒也罢,是伴随终生的。这就好比人总是降生在一个家庭里,从这里向外环视世界。母亲不一定是最漂亮的,父亲也不一定是最有能力的,但还是父母。老师长我法身,开我慧命,道理也是一样,都在某种程度上塑造了自我。克服自己的局限,这当然没错,无视这种特殊和偶然,也是不诚实的。章实斋云“学者不可无宗主,而必不可有门户”,现在对这话有点体会了。

我硕、博阶段的导师都是饱学之士,我也衷心敬仰他们的人生态度。但在以佛教研究作为志业后,则是船山徹和陈金华两位老师给我莫大的教益。我虽没能长期及门亲炙,但常感师恩深重,愿意把和两位老师问学的点滴回忆记录下来,以为学问之仙缘。

尼采曾说,语文学是一种慢读的艺术[4]。此言最初从沈卫荣老师的书中读来[5],当时很受触动。慢读之慢,当然不是懒惰拖延、三心二意,此处当以朱子读书格言“宽着期限,紧着课程”下一转语。本书取名《慢读漫笔》,想以这些散漫的笔记,记录一些值得慢读的书。

本书[6]收录了我在六朝佛教史领域的若干论文。六朝既是时间断限,也有空间的所指,对应中古史上孙吴、东晋、宋、齐、梁、陈六个朝代。六朝定都建康,疆域大部位于长江以南,也正是在这一成期,江南成为了一个文化地域的概念。

佛教史关心佛教的教理、实践与现实的社会发生接触的过程,关心二者的相互作用。佛教作为思想、信仰,在历史中传播,作用于历史;反过来,佛教自身也被外部世界形塑,历史地展现出阶段性的面貌。佛教在六朝江南的展开,构成了一个相对完整连贯的时空单元。本书所收论文,也都集中于此时空单元之内,故题曰《六朝佛教史研究论集》。

后汉至西晋中朝,佛教已有相当的发展,特别是随着犍陀罗佛教写本的研究推进,国际佛教学界也对最早期的汉译佛经投以关注的目光[7],但由于史料的稀缺和我个人学力的限制,很难在这一领域有所贡献,只好作为“南渡”的背景略做追溯。永嘉南渡以后,南北对峙的局面持续三百年之久。北方的佛教形成了不同于南方的发展脉络,深入研究且留待日后。

自序

民族视角与日本意识

佛典汉译史的通论性专著

中心与边缘:历史学视域中的东亚佛教

不透明的能指:圣徒传书写中的印度祖师形象

唐代中层文士的三教观

《印度佛教史》校译琐记

《续高僧传》点校本指瑕

宗教文献研究方法谈

六朝佛教基本史料参考目录

考研日忆往

我与东亚佛教研修班的学缘

却顾所来径:学习研究六朝佛教史的心路历程

初出一览