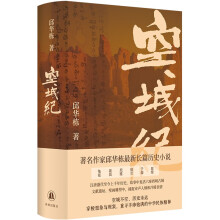

打开历史的别样视角,讲述一段千古之乡愁

三国争衡,陇右一域成为牵动天下大势的死穴和生门。在那个中国历史上大分裂与大对峙、波澜壮阔、风骚独领的时代,代表各自集团与曹魏在陇右一域的,是两个至今被热烈追忆着的英雄——马超、姜维。《春秋误》以现代小说的笔法,重塑两位千古英雄,将笔触更多地深入到英雄复杂的精神世界,由此,相关的历史便有了被反复咀嚼的可能。战潼关,失冀城,败段谷,袭阴平......这些耳熟能详的精彩战役,以别样的叙述次第呈现,小说家爬梳史料,勾连经典,以沉郁的笔调,打开窥测历史的别样视角,讲述了一段千古乡愁。

楔 子

公元220年,雄才大略的魏王曹操死在了魏都邺城。这位魏国的奠基人和缔造者,在弥留之际,也许会回望自己戎马倥偬的一生。

万里河山皆是战场,高山大川俱陷兵燹。

徐州、官渡、乌桓、赤壁……

垂暮英雄的目光,一路检阅这些自己浴血鏖战过的战场,最后落在了山高林密、江河纵横的凉州。而凉州、陇右一域,会在一瞬间格外点亮他已经暗淡下去的目光。建安十八年(213年),当他控制了这一区域,便标志着河陇半壁已尽在手中,他苦心孤诣所缔造的这个北方的政权,终于显露出雏形。如今,这个政权雄踞北方,傲视天下,四海归一已是大势所趋。但是即使壮心不已,他这匹老骥,还是要撒手而去了……

曹操死后,其子曹丕称帝,是为魏文帝。220年十月十三日,早已名存实亡的汉献帝刘协被迫将象征皇位的玺绶诏册奉交曹丕,宣布退位。曹丕照例三让之后,于同月二十九日升坛受禅,登上皇帝的宝座,改国号为魏,建元黄初,追尊曹操为武皇帝,庙号太祖。十二月,定都洛阳。

一切似乎都按照曹操生前的预期发展着——曹魏终将一统河山。

但是,这位一生都高瞻远瞩的武皇帝却没有料到,短短六十年后,当天下真的一统之时,登上九五之尊的,却是一个名叫司马炎的魏臣。

公元280年,司马炎篡魏自立,改国号为晋,是为晋武帝。晋代魏后,又于同年灭孙吴,结束了天下三分的局面,重新统一泱泱华夏。其实,和汉室覆灭时一样,曹魏早在十五年前便已经名存实亡——司马炎在公元265年继承其父司马昭的晋王之位,数月后便逼迫魏元帝曹奂将帝位禅让给了自己,国号大晋,建都洛阳。那一年,二十九岁的司马炎拜家门荫蔽,成为最有能力左右天下的人,斯时,想必他的内心亦会追念先祖们彪炳千古的功业。就在两年前,公元263年,曹魏在司马炎之父司马昭的掌控下,一举荡灭了自己最大的强敌——蜀汉。而此役的功败垂成,也与陇右一域息息相关,魏军最终便是从陇右而下,奇兵插入蜀汉王朝的腹地,将蜀汉政权一举粉碎。

三国归晋,在那一刻便已经成为了指日可待的事实。

同样的陇右,同样的牵一发而动全局。

吊诡的是,司马炎这位篡夺了曹魏皇权的晋朝皇帝,死后谥号也为武皇帝。

历史便是如此惊人的相似。天道循环,自有其不可猜度的玄奥。

曹操与司马炎,两位武皇帝之间相隔着区区六十年的光阴。

六十年的光阴,在历史的长河之中,不过是昙花一现、白驹过隙。但是,在中国历史上,这六十年的大分裂与大对峙,却堪称波澜壮阔,风骚独领。

干戈相寻,这是一个英雄辈出的年代,这是一个风流人物激扬正酣的年代。这个年代,史称:三国时期。

三国争衡,即曹魏、蜀汉、东吴间的逐鹿。

三国之中,主要的杀伐大都集中在魏蜀两国。于是,地处魏蜀两国军事前沿的陇右一域,便成了事关天下大局的必争之地。

陇右,溯其渊源,是由陕甘交界的陇山①而命名。古人以西为右,故称陇山以西为陇右。

作为地域范围,“陇右”有着广义与狭义之分。狭义上的陇右,指今黄河甘肃段以东、青海青海湖以东至陇山的广大区域。陇山以东的平凉、庆阳,习称陇东,但就其隶属关系和历史沿革而言,与陇右地区颇多相似,故也属陇右。

陇右一域位处黄土高原西部,介于青藏、内蒙古、黄土三大高原接合部,自然条件独特,历史上无论是政区划分、民族分布、人口构成还是经济形态、民风民俗,均有较多联系和相似之处,是一个相对完整的自然、人文地域单元。这一区域既是历史上中西文化与商贸交流的通道——丝绸之路的必经之地,又是历代中原王朝经营西域、统御西北边防的前沿地带。

三国时期,代表各自集团利益与曹魏在陇右一域角逐的,是两

个人。

这两个人,一个叫马超,一个叫姜维。

目 录

楔子/1

上部 春

卷一 东边消息/7

卷二 不如归去/63

尾卷/124

附录:马超年表/146

下部 秋

卷一 向死而生/151

卷二 譬如朝露/205

尾卷/264

附录:姜维年表/290

后记 小说中的木牛流马/293

主要参考书目/297