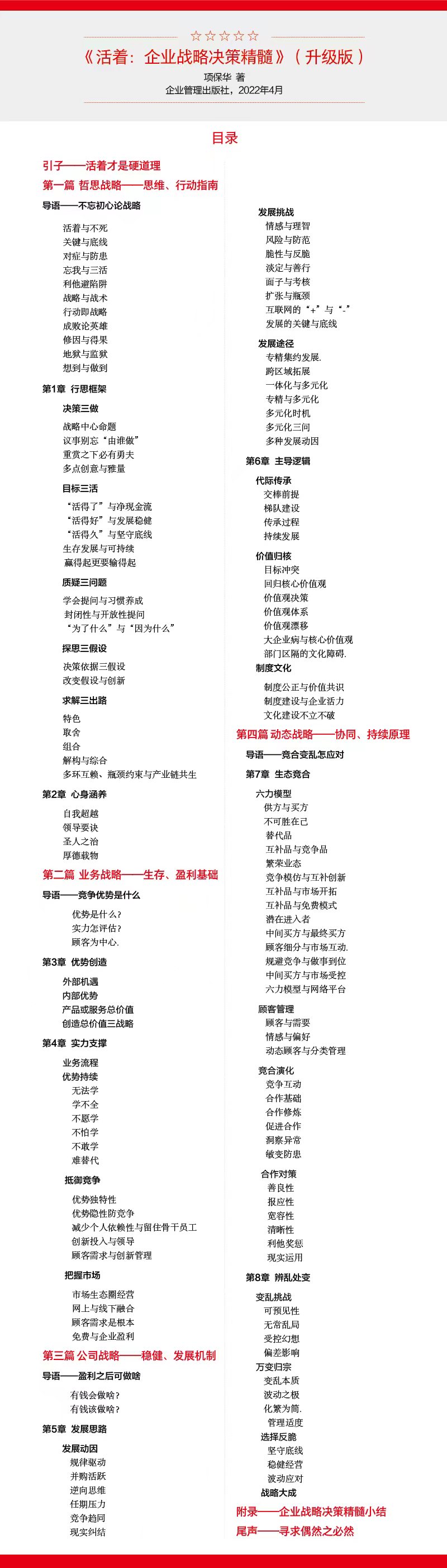

人生哲学思考,关心“活着为什么”。企业战略决策聚焦企业生存正命题“怎么才能活” 与逆命题“怎么才不死”。

全书围绕企业活着这一根本使命,探寻组织及个人的整体生存之道,从回答“怎么才能活”“为啥有回报”“有钱怎么办”“永续凭什么”等问题出发,弄清企业战略的影响要素与行动对策,以实现持续生存发展之目标。

全书仅16万字,浓缩了作者主讲的复旦大学“战略”与浙江大学“决策”两门EMBA课程的精华、融会了作者已著100万字《战略管理》《决策管理》两书的要旨,开卷有益!

本书共分四篇,围绕企业战略主旨——“活着,生存、发展、持续”,聚焦于企业战略决策的行思习性与心身涵养的修炼,通过解剖“怎么才能活?为啥有回报?有钱怎么办?永续凭什么?”四个问题,给出“哲思、业务、公司、动态”四个维度的互补行动对策。

第一篇哲思战略,聚焦战略决策技能素质修炼,学会抓关键求突破,守底线防失控。通过这种修炼,改善“活着、活好、活久”的行思习性,提升“健康、安全、不死”的心身涵养,以期做到即使出于感性本能反应的战略决策,也能符合企业长期理性的要求。

以第一篇哲思战略的讨论为基础,练本事,抓关键,守底线。本书第二篇业务战略,聚焦市场切入,通过专注与创新做实事;第三篇公司战略,探讨赚到钱后,面对多种选择,如何进取与知止谋大事;第四篇动态战略,关注波动变乱,怎么敏变与反脆历变事。

第1章 行思框架

决策三做

基于实践考量,实现组织与个人“三活”(活得了、活得好、活得久)之目标,战略决策至少需要回答“三做”(做什么、如何做、由谁做)问题。一些企业在战略上成为“理论巨人、行动矮子”,也许是因为仅重视“做什么”,而忽视“如何做、由谁做”。

战略中心命题

“三做”问题,可以看作是战略构思与运作的中心命题。战略中心命题是作为整体存在的,任何忽视这其中一个或几个层面的做法,最终都会使得战略成为写在纸上、贴在墙上、说在嘴上的花架子,甚至犹如看不懂、做不来、没人做的“鬼话”。

将“三做”作为整体看,对小企业来说,不存在什么问题,因为在那里,战略中心命题的三个方面通常是由同一个人或同一批人来回答与实施的,所以,不会产生“做什么、如何做、由谁做”之间的协调困难。但对大公司来说,情况可能就会有所不同。

在大公司里,回答与实施战略中心命题,可能涉及不同的部门或人员,需要解决相互之间的认知与沟通问题。许多大公司所制定的战略“规划”难落地,主要就是因为在讨论“做什么”的战略构想时,相对忽视了“如何做、由谁做”的措施落实问题。

议事别忘“由谁做”

关于“三做”落实,《伊索寓言》中有个故事,说的是从前有一群老鼠在开会,商量如何对付其天敌——猫的威胁,以解决“活着”问题。会议运用类似“头脑风暴”的创造性技法,老鼠们广开言路,积极献计献策,结果五花八门的建议提出了一大堆。

在这些建议中,有一条最受欢迎,这就是“在猫的脖子上挂一个铃铛”。因为这样一来,猫走到哪儿,铃铛就会响到哪儿,而老鼠们只要一听到铃铛声,就可以在猫出现之前逃跑,藏到它们自己的洞中去。如此就相当于建立了一个危机预警系统。

乍一听,这一建议真的是妙不可言,因而也博得了老鼠们最热烈的掌声。这时,一只一直坐在角落里闷声不语的年迈老鼠,突然站起来说,自己想提一个非常简单的小问题,那就是“请问在座各位,究竟有谁堪当给猫挂铃铛的重任呢?”

重赏之下必有勇夫

战略实践中,领导关注“做什么”甚于“如何做”与“由谁做”。回答“如何做”与“由谁做”的问题,涉及战略实施的途径、方法与动力、能力、助力等要素。现实中有时出现的“没人做”,不一定意味着“没法做”或“做不成”,也可能由于激励不到位。

俗话说“重赏之下必有勇夫”,在激励到位的情况下,至少会有人真正开动脑筋去想办法,如此一来,或许就能找出切实可行的解决办法;甚至可能还会有人愿意冒险,承担责任去试一试,看看自己能否探索出一条前人从未走过的新路。

亨利&明茨伯格曾指出:“伟大的战略家或者有创造性,或者有雅量,遗憾的是,这两种类型都太少了。”现实中,也许没有领导真的不想听建议,更没有领导在面对棘手问题而有人提出解决对策时会不采纳,问题在于下属担责努力后,领导会怎么应对。

多点创意与雅量

如果企业中存在着严重的激励不对称现象,也就是领导在下属“做成事时忘激励,做砸事时多指责”,那么下次再遇上什么难题,就肯定不会有人心甘情愿地主动冒险出面承担责任。长此以往,企业召开的诸葛亮会,就将变得无人提建议、谈想法。

许多事只要有人真正愿做、想做、肯做,就有可能找到解决方案。即使如上述的“挂铃铛”例子,至少可以尝试给猫打麻药,或者利用广告诱导,让猫挂上铃铛。现代时尚产业的运作,各种饥渴营销手段的使用,不也常让人们自己“挂铃铛”吗?

从这个角度看,伟大战略家的“雅量”,不仅体现在听得进好想法,更体现在对于探索者——不论其结果成或败——的扶持与帮助,对于积极投入者的认同与关心。例如,对于做成事者的及时表扬与奖励,对于没做成事者的真心宽容、理解与鼓励。