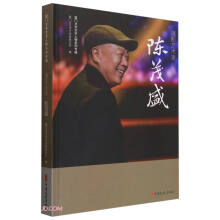

特殊时代,对别人是荒废,而对张克勤,是一种韬光养晦,艺术上厚积薄发的开始。

十年,张克勤每天都在练习,一天都没有丢下过功夫。

十年,张克勤都在自我磨练,都在“磨刀”。

张克勤在歌舞团,唱跳到而立之年。

某个时间,他会经常考虑着自己未来的路。

若这么跳下去,等待他的或许是提早告别舞台。身体不允许,专业也不允许。

“我是为观众表演的,绝非是一个匆匆过客;虾仁鳝糊面,我还要吃下去,我还有努力勤奋的空间。”张克勤暗自思忖。

“文革”后期,张克勤还是在歌舞团工作,跳舞、演样板戏配角的任务慢慢减少。可是他没有放松对评话、独脚戏的学习和练习,仿佛有种莫名的力量,让张克勤坚持着。也许是为了可以在那个荒诞的时代找点乐子,让他自己感觉过得并没有那么艰苦;也或许是为同处那个时代的人,带来点精神上的甜味,反正一起这么熬着。

张克勤对评话、弹词甚至话剧都有所涉猎,上海说唱源于独脚戏中“唱派”,在某些方面和评话的基本功还有些相通,比如:说表、快口、贯口等等。都是靠一个人,一个或者几个串联的故事,通过语言节奏变换,让听众的心跟着故事情节一起走。时高时低、忽快忽慢、忽而激烈、忽而平静。上海说唱名家黄永生,宁波人,年长张克勤十三岁,师从著名滑稽大师袁一灵先生,以快口说唱为特色。1956年在相声大师侯宝林的提议下,他把这样的说唱表演方式定名为“上海说唱”。黄永生以一曲《古彩戏法》唱红于江南江北。、张克勤说:“每次和黄老师碰面,我都向他讨教。他一边讲,我就在认真听。可能暂时用不到,但是我喜欢这个艺术表演形式。我是说评话出身,这个当中很多内容、技巧我都能在说书中借鉴。他特地教我《高二毛》,让我来演出,凭着这个节目,跟着团里演出,倒也游刃有余。黄先生在说唱艺术上给我很大的帮助和指导。我到上海去看他的时候,他总是会热情邀请我看他的演出,趁着演出间隙,他还会细细跟我讲一些表演当中要注意和要突出的内容。第一场书听完后,他要赶下一场演出,如果我没事,他会叫我一起去,多跟着听听、看看、学学,抓住每一次的机会给我传授说唱经验和技巧。”

“黄老师是识才、爱才、惜才的。他一直把我当作学生,每每和旁人提及我,都说小张是我学生,特地送了我一副‘刮子’(表演浦东说书的乐器),希望我成为一个说唱演员,传承说唱的衣钵。我也总是‘黄老师’喊着,只是一直没有机会正式拜师,不免是个小遗憾。”

这段“叫名”师生缘一直这么维持着,后来在张克勤去上海、走无锡、归苏州时起到了很大的作用。这是后话了。

张克勤常去看黄永生的表演,带着高翔飞曾经的教诲“要多去看别人的表演,多去对比不同风格”,去“偷师”和讨教。慢慢把当中的技巧用到他说评话、唱独脚戏的内容中。为他后来坚定走在滑稽艺术表演道路上起了很大的作用。

张克勤除了练功,因为孩子临近出生,照顾家里的事多一些。单位也知道张克勤这个情况,让他以一些行政工作为主。安排剧团演出、车辆、住宿等等,完全成为了一个行政主管,单位领导戏说:“你当团长蛮好,一件件事情倒直的右条不紊。”

P13-16

展开